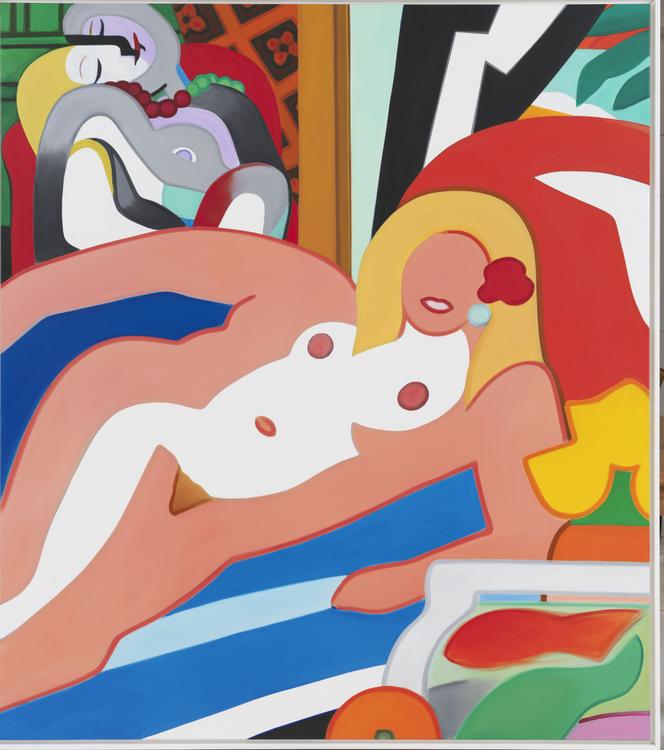

: la première exposition en Europe de Tom Wesselmann (1931-2004) eut lieu en 1966 à Paris, à la galerie Ileana Sonnabend. L’artiste américain nous revient aujourd’hui en beaucoup plus grand – 150 œuvres, dont certaines monumentales – à la Fondation Louis Vuitton dans une scénographie très joyeuse de l’architecte Jean-François Bodin. Rendant compte dans de l’exposition de 1966, notre lointain confrère Jacques Michel saluait dans le pop art , et pointait chez Wesselmann deux thèmes majeurs :

Précisant le cas des femmes, il relevait la mise en avant [d]

Une autre critique de l’époque fut Herta Wescher, qui écrivait pour la revue . D’origine allemande, elle avait fui son pays en proie au nazisme, mais eu le temps d’assister à la naissance du dadaïsme berlinois, et connu notamment Kurt Schwitters. Sa réaction, lorsque déferlera à Paris le pop art américain, fut dédaigneuse : du déjà-vu, une resucée du dadaïsme. Ou comment passer à côté d’une avant-garde parce que l’on connaît trop bien la précédente…

Profondeurs sociologiques et culturelles

C’est pourtant, en creux, un hommage inconscient à Herta Wescher auquel se livre la Fondation Louis Vuitton, en plaçant précisément le pop art dans la filiation du dadaïsme. En y ajoutant les petits jeunes – dont Jeff Koons – qui peuvent se revendiquer du pop, ce sont 70 œuvres de 35 artistes, dont Marcel Duchamp, Hannah Höch et Kurt Schwitters, qui accompagnent Wesselmann dans son séjour parisien.

Avec Dieter Buchhart et Anna Karina Hofbauer, les commissaires de l’exposition, Jean-Paul Claverie, conseiller de Bernard Arnault, a pu négocier avec la succession de Tom Wesselmann des prêts de grande ampleur, des œuvres rarement voire jamais prêtées. C’est donc non seulement Wesselmann tel qu’on ne l’a jamais vu que propose l’exposition, mais aussi la mise en évidence de sa place dans une histoire de l’art qui commence bien sûr avant lui, mais connaît après lui une descendance variée et foisonnante. Avant d’être un mouvement, le pop art est un état d’esprit, bien plus universel que ne le supposent ses simples limites géographiques et chronologiques, qui traverse plusieurs générations.

Il vous reste 14.87% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.