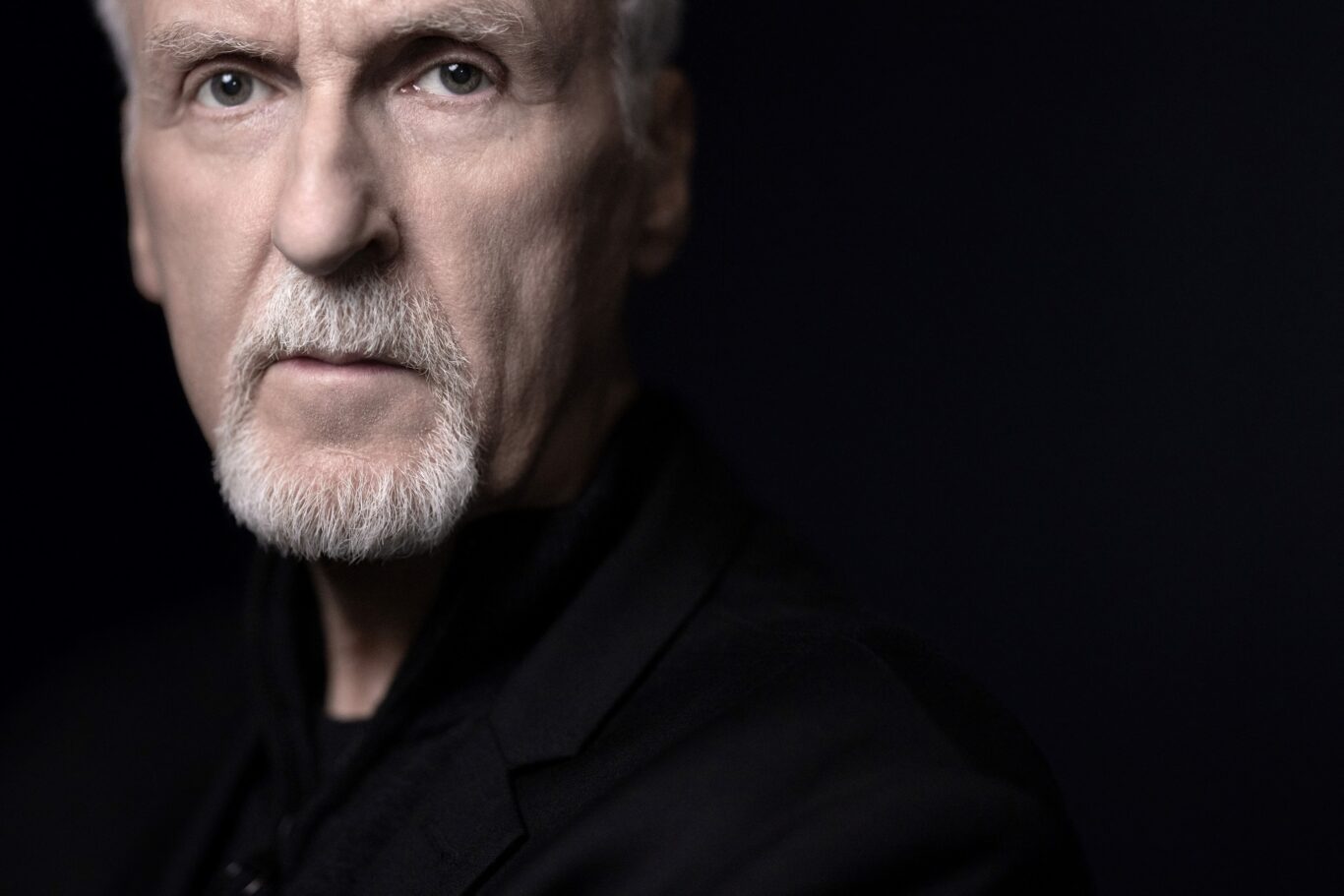

Hablaba de la clase media, pero no para burlarse de ella desde arriba ni para culparla de todos los males del mundo desde abajo. Decía que el reportaje que cambió su vida fue The Americans de Robert Frank. Le gustaban las fotografías de boda y le irritaban las de guerra, tendía a las escenas azarosamente compuestas y a los colores chirriantes, aunque también trabajó en blanco y negro. Se pasaba media vida en España, pero el origen de su carrera estaba en Brighton. El mundo solía emplear la palabra «ironía» para explicar su obra porque en ella veía imágenes saturadas y personas obesas y feas, pero si acaso fuera un ironista, lo era en el sentido baudeleriano, autoparódico. Se decía populista: «Mi objetivo es hacer fotos entretenidas, accesibles y un poco surrealistas. Y que el mensaje quede en segundo plano. Soy un populista en ese sentido. Y estoy orgulloso de ello». Tenía un libro de memorias escrito a medias y otro llamado Selfportrait, lleno de imágenes cómicamente kitsch en las que insertaba su cara. Martin Parr, insospechado miembro de la Agencia Magnum y fotógrafo fundamental en el último medio siglo, ha muerto a los 73 años.

Dos niños perdidos de helado, un english breakfast completo (salchichas, huevos fritos, pan-bollo), señoras maquilladas tomando el sol al borde del melanoma, gente fea y mal vestida, fotografías de fotografías como la de la explanada de la Torre de Pisa en la que los turistas luchaban por un metro cuadrado de césped en el que posar como si estuvieran sosteniendo la torre inclinada… El turismo era el tema obvio de la fotografía de Parr, desde el origen. Según su historia mil veces contada, el principio fue un paisaje retratado casi al azar en un fish and ships para domingueros en Brighton, donde el desorden llamó su atención. Sin embargo, algo más complejo había tras esa obsesión por el turismo: quizá fuese el verdadero tema la clase media, la masa que convirtió el viaje en un bien de consumo. Él, por su parte, hablaba de su fascinación por el momento en el que el mito que se revelaba en fraude.

Como mínimo, Parr nació en una familia de clase media, en 1952, de modo que aquellas fotografías fundacionales tuvieron que ocurrir en 1966 o 1967, en los años de los hippies, del redescubrimiento del dadaísmo y cuando el derrumbe de la economía industrial y del Estado del Bienestar en el Reino Unido empezaban a intuirse. Brighton, el lugar en el que Parr encontró el mar y el sol de sus fotos, era la playa que atraía a cientos de miles de ingleses que aún no podían ni siquiera soñar con España, Grecia o Portugal, para pasar algunos días de vacaciones cada verano. Sus expectativas, obviamente, estaban condenadas al fracaso y al trampantojo porque Brighton, en el fondo, era un lugar desangelado y deprimente. Y ahí estaba Parr para documentar el desengaño.

El retrato de aquella masa que se pretendía hedonista no fue épico ni socialista ni dignificador. Tampoco era un documento de denuncia. Ese tipo de sentidos obvios habrían avergonzado a Parr. Él mismo sostenía que sus fotografías saturadas de las playas eran estrictamente realistas y que lo que representaba una manipulación de la realidad era el lenguaje heroico de la fotografía social. Sus imágenes significaron un desafío tan radical al canon que las críticas en su contra fueron violentas. La interpretación fácil era decir que Parr miraba desde arriba a los bañistas, con desdén aristocrático. La realidad era que los miraba desde dentro, como uno de ellos.

«Sí, soy muy de clase media», dijo Parr en una entrevista publicada por EL MUNDO en 2019. «Los clichés y los estereotipos son, para mí, como un juego porque cuando empiezas con ellos enseguida te percatas del sistema de clases sociales y eso es lo que más me interesa y más me gusta. No hace falta vivir mucho tiempo aquí para darse cuenta de lo importante que es la jerarquía social«.

Parr era también un fotógrafo de códigos. Se diría que su interés no era el alma de las personas sino la manera en que estas intentaban encajar en el mundo. Los códigos del placer barato, como el sol o la comida, que ocupó centenares de fotografías suyas. Los códigos de la patria y de la familia, las banderas, los tatuajes, las ropas, las aspiraciones… «Soy un cotilla. La fotografía me permite convertir este defecto en una virtud. Es la excusa perfecta para acercarte a la gente y husmear en sus vidas. Por eso me irritan tanto los estudiantes de fotografía de hoy, que sólo retratan a familiares y amigos. Son vagos y tienen miedo al mundo: prefieren quedarse en su burbuja en vez de abordar desconocidos, que son fascinantes», dijo Parr también en EL MUNDO, un año antes, en 2018.

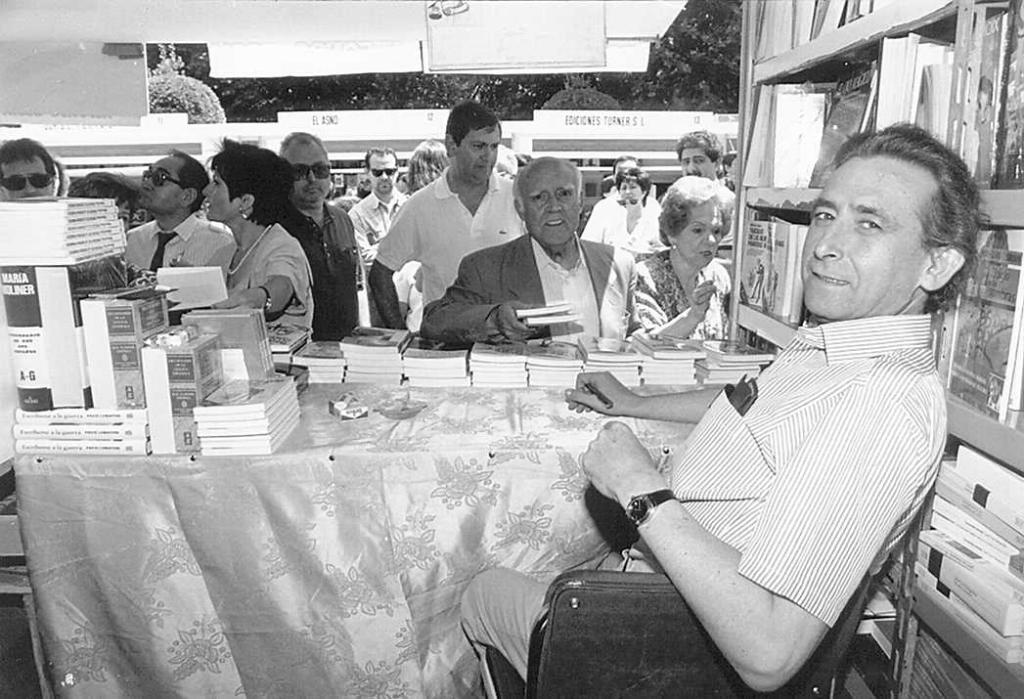

Su carrera fue la de un hiperactivo. En sus años más agotadores, llegó a publicar siete libros. Se marchó con sus turistas de Brighton a Benidorm y dedicó un libro a la ciudad de la Costa Blanca. «De tantas fotos que tengo, es imposible contarlas. Son millones«, dijo Parr. «Pero el libro sobre Benidorm quedó muy bien porque yo pensaba que resultaría muy inglés y, en cambio, acabó por ser más español de lo previsto». Entró en Magnum como si Atila se convirtiera en rey de Roma pero acabó por dirigir la Agencia. Dejó la fotografía analógica y se pasó a la digital con naturalidad. Los asuntos técnicos lo dejaban bastante indiferente. Y terminó por retratar a la Reina Isabel II y a las modelos de las pasarelas de Milán como si ellas mismas fuesen unas señoras de clase media.

¿Tienen un enfoque político sus fotos?, le preguntó EL MUNDO en 2018: «Siempre lo tienen, pero no me gusta gritarlo a los cuatro vientos. El turismo, por ejemplo. Es una paradoja muy propia de nuestro tiempo que los turistas destrocen las mismas cosas por las que viajan durante horas para contemplarlas. Entiendo las objeciones de los vecinos, pero a la vez viven de ello. Es un debate fascinante. Que cada uno vea lo que quiera. Yo no soy antiturista. De hecho, quizá sea el mayor turista del mundo. Pero soy consciente de que mi presencia tiene consecuencias negativas».