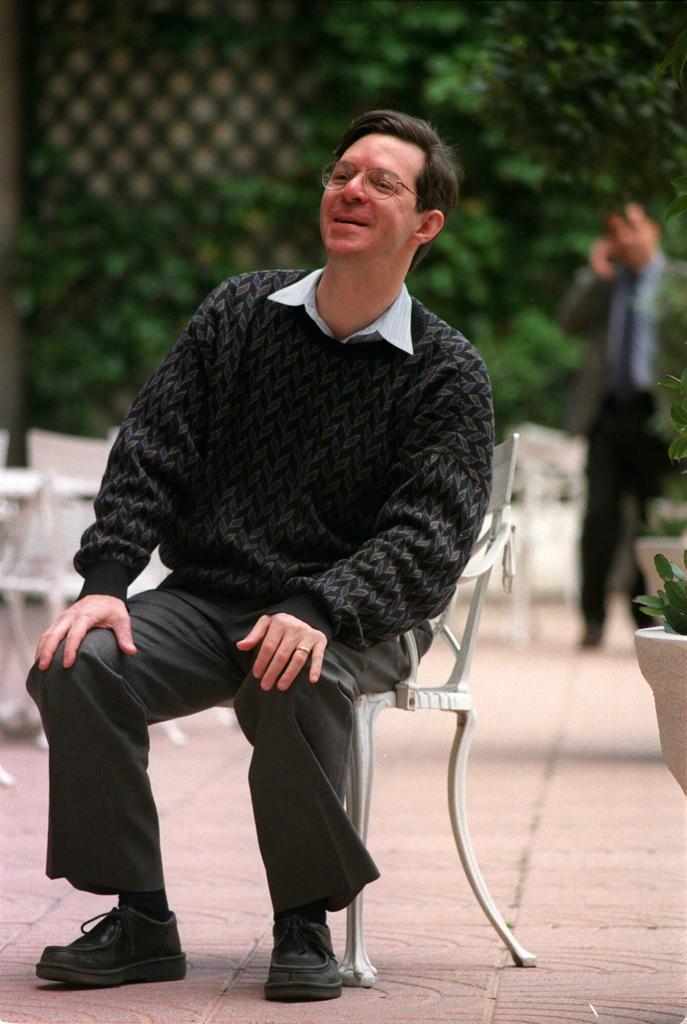

Julián Casanova (Valdealgorfa, Teruel, 1956), catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, uno de los mayores especialistas del siglo XX español, publica Franco (Crítica), una biografía de 400 páginas que considera la «culminación» de su carrera, un año antes de jubilarse.

Con este libro, que coincide con el 50 aniversario de la muerte del dictador -efeméride impulsada por el Gobierno a través de un ciclo de un centenar de actos y del que Casanova participa como miembro de su comité científico-, el historiador desbroza «a gente que nunca se ha aproximado a Franco, especialmente, a los jóvenes» quién fue la figura histórica que durante cuatro décadas ostentó un poder omnímodo del Estado y, sobre todo, qué significó esa etapa en el pasado reciente de España.

Esa voluntad explica la estructura del libro, dividida en 30 capítulos breves que se completan con una extensa cronología, una bibliografía comentada y un álbum fotográfico de los principales hitos del régimen. «El reto es usar su biografía [la de Franco] para ampliar nuestra comprensión de esos procesos históricos tan complejos de guerra, revolución, dictadura y políticas de exclusión y exterminio».

- Franco ha sido biografiado por muchos autores y de manera prolija. ¿Qué aporta su trabajo?

- Siempre que se han escrito muchas biografías, existe la ventaja de tener el poso de todo lo que se ha hecho, más lo que yo he investigado después de 40 años dedicados al siglo XX español. Ahí están mis libros. Cojo un hilo conductor: a quién saludó Franco a lo largo de su vida, desde los fascistas hasta Gerald Ford, en mayo de 1975, cuando se estaba muriendo. En medio están tres presidentes de EEUU y dictadores como Trujillo y Salazar. Y Evita Perón. Con Franco coexistieron Roosevelt o Churchill y los militares ultranacionalistas del centro y el este de Europa. La parte internacional no había sido tratada de esa forma. He tratado de integrar todo eso. Ahí hay cierta novedad sobre lo que habían estudiado otros historiadores. Hay una parte ortodoxa de biografía, que es trazar el recorrido del personaje desde la cuna hasta la sepultura. Pero uno a eso asuntos transversales. Todos los capítulos van encabezados con una frase que ilustra esto. Franco nació en una familia de clase media venida a menos y acabó enterrado como un faraón. Es el único dictador del siglo XX que acabó así. El entierro en el Valle de los Caídos, la exposición del cadáver, tres días de ritos funerarios… Hay que tener todo muy controlado para que ocurra eso al morir.

- ¿En qué medida condiciona esa circunstancia, ese entierro con honores, la Transición? Y, sobre todo, ¿en qué medida ha influido en la visión del franquismo en democracia?

- Llevaron el féretro por el Arco de Triunfo y por todos los grandes símbolos del Madrid que él vivió desde la Guerra Civil. Ahí está el recuerdo de su victoria. Eso marca. No es la simple muerte en un hospital. El entierro que tuvo significa que la sombra de Franco es muy alargada, que hay mucha gente que va a cambiar pero otra que lo adora y que aún hoy lo sigue adorando. La prueba es que hasta 2019 nadie supo qué hacer con él. Había mucho ruido y debate, pero no ideas interesantes sobre qué hacer con el pasado. La imagen de la muerte es la de una persona que, siendo verdad que nace en una cuna humilde, muy pronto adquiere un poder impresionante. Un poder que, además, no tiene que explicar porque él ha ganado una guerra y viene del mundo militar. El historiador que se mete en Hitler lo primero que tiene que hacer es entender cómo puede ser que una persona que no es nadie, un hooligan, un cabo del ejército, acabe controlando a la aristocracia militar en el país más poderoso del continente. Franco no es un caso así. Él, sencillamente, va marcando la historia. Por eso viene a decir que sus pasos están guiados por la providencia, como si fuera un enviado de Dios. Al final, la historia de Franco es la historia de España y la historia de Franco es la historia de Europa. He tratado de decirle a la gente que las biografías no tienen guiones escritos por nadie, se escriben actuando. La Historia es acción.

- ¿Esa sombra alargada es la que impide aún hoy consensuar una cierta visión sobre lo que fue y representó Franco?

- Esta es una cuestión clave. La sombra alargada no debería haber durado tanto. En el resto de países que han sufrido dictaduras también ocurre, pero en un momento dado la gestión pública aborda este asunto y ya está. En España pareció llegar un momento en que se había abordado, salvo el tema de los desaparecidos en las cunetas, que es increíble que no haya habido un acuerdo básico al margen de la política. Sin embargo, durante los últimos años ha renacido todo esto. Ahora hay más ruido, más jaleo, más calor. La historiografía se valora no por el calor que genera, sino por sus significados. Y hace muchos años que en España hay más calor que luz en la historia del franquismo.

- ¿Se refiere a la banalización de la dictadura por el auge de la ultraderecha?

- Sí. El tratamiento de aquel periodo histórico necesita luz, no calor. Y hay mucho calor. Nos estamos quemando ya con este tema. Cuando eso ocurre es porque hay mucha gente incómoda cuando se aborda el franquismo. Si no, habría indiferencia. La gente que dice ¿otra vez Franco? se siente incómoda. Ese «otra vez» significa: a ver qué me está diciendo este hombre y a quién llega. Y, como diría Trump, a ver si va a adoctrinar a los jóvenes ahora. Esto es preocupante.

- ¿Por qué es pertinente conmemorar el 50 aniversario del óbito de Franco?

- Esta conmemoración tiene tres ámbitos. Además de las memorias y la gestión pública del pasado está el historiográfico, pero ningún historiador serio prepara una biografía de la noche a la mañana para sacarla en el cincuentenario. Hay gente a la que le molesta una visión libre y plural del pasado. Ahora a Preston, que hizo su biografía de Franco en 1992, lo colocan al lado de cualquiera que da una opinión. He dado la vuelta al mundo en universidades y he pasado 50.000 filtros, pero ahora cualquiera que pasa por la calle te dice que es Pedro Sánchez el que te da órdenes. Un poco de respeto. En todo caso, el 50 aniversario de una persona que ha sido tan importante no debería causar ningún problema. Usted pertenece a una generación que en las escuelas no estudiaba casi al siglo XX. Cuando se llegaba a la Guerra Civil, se acababa el curso. El debate que se ha generado no existiría en las sociedades democráticas más avanzadas. ¿Ocurriría igual si en lugar de Franco fuera Isabel la Católica? Franco sigue ahí y no deja respirar a mucha gente. Y hay connotaciones políticas evidentes. Tal como se produjo en la Transición y los inicios de la democracia, la derecha empezó a tener muchísimos problemas con ese pasado infame en el que no se sentía representada porque democráticamente no podía reivindicar nada, pero sí que estaba presente en el cordón umbilical, en las familias, en el poder.

- Franco llegó a general a los 33 años, estuvo en África, fue uno de los militares favoritos de Alfonso XIII y Primo de Rivera le hizo director de la Academia Militar de Zaragoza. ¿Esa experiencia le catapultó como político a partir de su destierro a Canarias por Azaña?

- Todo eso, sí. Pero es curioso, nadie le dedicó una biografía antes del golpe de Estado de 1936. Para mí el cambio fundamental de Franco se produjo cuando despidió a las dos Cármenes de su alma [su mujer, Carmen Polo, y su hija] y, a la altura de mediados de septiembre del 36, vuelven. Él ya está en un palacio, en Cáceres, y han pasado muchas cosas ya. Un señor que no era el director del golpe y que no se sabe si es el mejor o no, aparece el 1 de octubre elevado a caudillo. Y, tres años después, gana una guerra. Cambió la vida de muchos españoles, pero también la de él. Ya estaba ungido, ya paseaba bajo palio, ya vivía en palacio para hacer la cruzada. Diez siglos de cristianismo cedían a un militar advenedizo.

- ¿Por qué sobrevivió a la derrota del fascismo?

- No había participado en la Segunda Guerra Mundial, aunque mandó allí a 47.000 personas. Muchas de ellas murieron. No había estado en el centro o en el este de Europa. En caso contrario, hubiera sido invadido. Sin estas dos coordenadas estratégicas, Franco habría desaparecido en 1945. Si eso hubiera ocurrido, hoy habría menos debate alrededor de su figura y todo el mundo estaría de acuerdo en que fue un fascista.

- Concede mucha relevancia a la década de 1950 y a la posterior etapa del desarrollismo. En su libro admite que «el avance económico en esos años fue espectacular». Se pasó de la España del hambre, la penuria y la escasez a la del piso, el coche y el televisor. ¿De ahí surge la idea del Franco modernizado?

- Estamos llenos de tópicos por todas partes, pero hubo un desarrollo y una modernización increíbles por los tecnócratas y el Opus Dei. Hicieron una reforma protestante de la Administración. Sí, pero no se puede decir que eso fue el preámbulo de la democracia. Todo ese salto se da con mecanismos de control, de corrupción y de privilegios. Ahí está el caso Matesa o todos los episodios de especulación documentados en los ayuntamientos.