Hay fracasos que determinan, para bien o para mal, el sentido de una carrera. Fracasos que hunden y fracasos que iluminan. Y luego están los fracasos que dan exactamente igual. Clint Eastwood, por ejemplo, no fracasa. Es simplemente el fracaso que no sabe estar a la altura de Eastwood. En una carrera tan prolífica, diversa y esencial como la del actor y director de 94 años es posible encontrar todas las modalidades de la victoria y todas las de la derrota. Uno de sus más recientes trabajos, 15:17 Tren a París, no es quizá su peor producción y tampoco impidió que siguiera a lo suyo completando, ya nonagenario y hasta ahora mismo, tres películas más (una de ellas pendiente de estreno). Y, sin embargo, si por algo resulta emblemática la aburrida y extenuantemente plana historia estrenada en 2018 sobre los héroes anónimos que lograron evitar un atentado en el tren el 21 de agosto de 2015 es por su voluntad de ser más Eastwood que ninguna otra de las más de 40 películas dirigidas por el que fuera alcalde de Carmel-by-the-Sea (California). Moraleja: demasiado Clint Eastwood puede ser mortal.

Si echamos la vista atrás no es difícil encontrar fiascos más importantes y, si se quiere, decisivos que éste en la obra del autor de Sin perdón. En 1982, por ejemplo, Eastwood estrenó Firefox (ésta sí que fue su peor película) y el derroche de malas elecciones acabó convertido en un videojuego (esto, en verdad, puntúa como logro). El guion ridículo, el ritmo entre premioso y solo inexistente, los mediocres efectos especiales y el destilado reaccionario de una trama quintaesencia de la era Reagan hicieron que este declarado intento del director de acercarse a un público joven y deslumbrado por La guerra de las galaxias fuera oficialmente su primer traspiés.

Lo curioso es que acto seguido, y por aquello de compensar, vino el segundo. Aunque, éste otro por motivos diametralmente opuestos. El aventurero de la noche, rodada en el mismo año y sin solución de continuidad, se puede considerar su ingreso en el Hall of Fame de los autores. Se trata de justo lo contrario a todo lo realizado hasta el momento por el cineasta. Ahora, el protagonista se abandona a un realismo duro y sucio a distancia de cualquier amago de heroísmo. Se cuenta la vida de un cantante de country alcohólico y todo, del primer al último fotograma, es derrota. La cinta, muy pendiente del estilo ése al que siempre renunció el director, resulta tan tiernamente ampulosa como brillante en su desamparo. Y, claro, en plena borrachera financiera de los 80, no pudo ser otra cosa que una estrepitosa decepción en la taquilla. La Warner se negó incluso a distribuirla. Pero como sea que las buenas historias siempre tienen un giro, la crítica francesa se enamoró de ella y el propio Eastwood acabó por reconocer que solo gracias a este presunto tropiezo fue luego capaz de abordar proyectos maestros como Bird o Cazador blanco, corazón negro. Lo dicho, a veces el fracaso no sabe a quién se enfrenta.

Pero no nos despistemos. Si por algo conviene distinguir el fracaso que es 15:17 Tren a París es por su coherencia. «No me gusta hablar de estilo Eastwood. No creo que exista tal cosa. La mayor parte de mis películas tiene un estilo diferente, depende de lo que pida la historia. Es una combinación de velocidad y composición«, declaró el director cuando, ya mediada la década de los 80, apuntaba maneras de gran autor a la espera de su obras definitivas. Eastwood siempre tuvo claro que la mejor manera de actuar era no hacerlo. Sergio Leone confesaba haber trabajado con pocos actores con las cosas tan claras. Sus recursos eran limitados, decía el italiano, pero precisos: con o sin sombrero. Y lo que vale para la interpretación vale para casi todo lo demás. Siempre tan directo como efectivo; tan clásico en sus modales narrativos como, admitámoslo, poco sutil. De otro modo, todo lo que no hace avanzar la acción, la detiene. Así es él.

Pues bien, en la cinta de 2018 superó su vocación por ser él mismo hasta el mayor de los extremos. Digamos que Eastwood ensaya a sus entonces 88 años el experimento de ser más él mismo que nunca. De nuevo, se trata de contar una historia de héroes anónimos. O mejor, de volver a reconstruir el extraño e inexplicable mecanismo que lleva a alguien en un momento de duda, en el único instante en el que dudar es en verdad relevante, a optar por la solución menos intuitiva. Hasta el mismo sacrificio. De eso iba, por ejemplo, Sully: del instante de virtud que señala con precisión la marca del héroe en la piel de un piloto de aviones. Y de eso trata 15:17 Tren a París. La novedad es que esta vez no hay más eso: no hay actores (los tres jóvenes reales que protagonizaron el hecho real en el que se basa la cinta son los que se dan vida a sí mismos) y, apurando, tampoco drama (el guion lo arman unos apuntes accidentales de la vida de los protagonistas). Y todo para construir una película que en realidad aspiraba a ser otra cosa: una no-película tal vez.

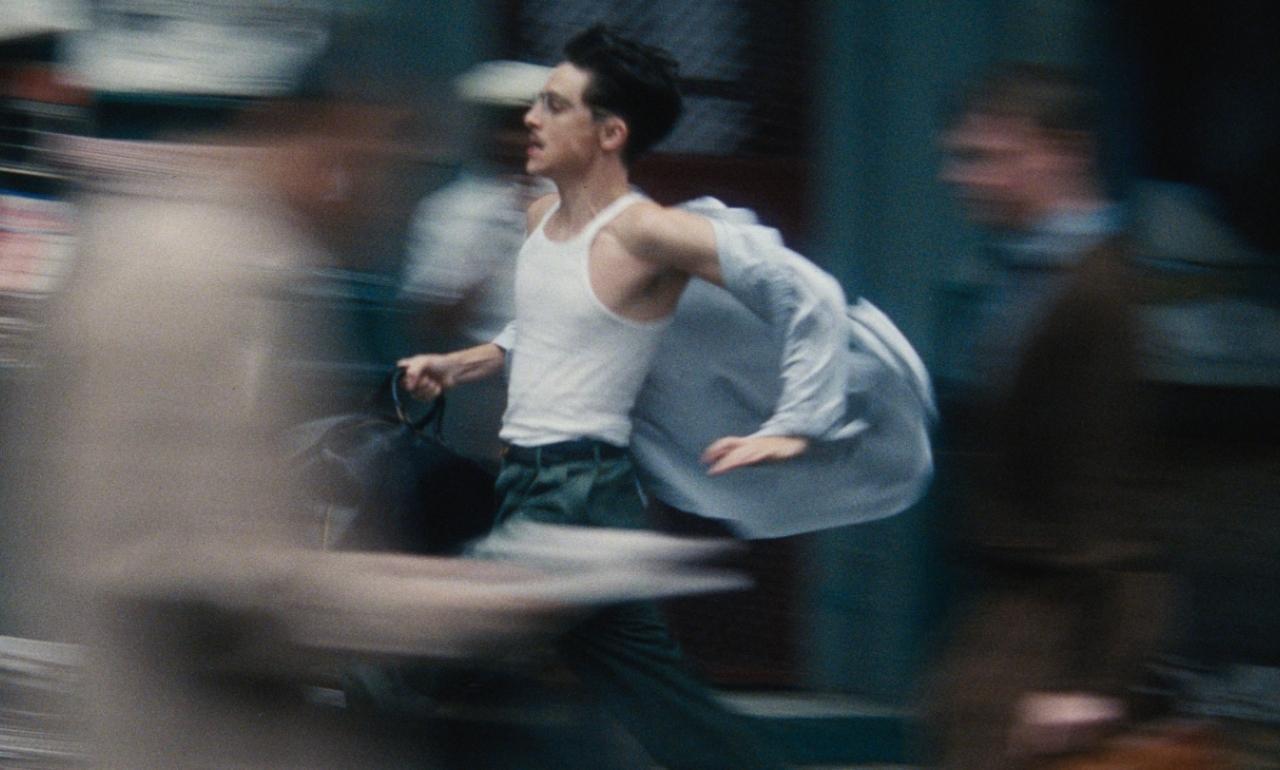

Para situarnos, la cinta relata lo ocurrido el 21 de agosto de 2015. Entonces, tres amigos que viajaban por Europa dieron con un terrorista en su tren. El hecho de que Spencer Stone, Anthony Sadler y Alek Skarlatos, ellos son, interpretaran su hazaña da una idea de cómo acabó todo. No les reventamos nada pues. Y desde ahí, desde el vacío más radical, es desde donde Eastwood compone su experimento. La idea es detenerse en los puntos muertos de una vida vivida en la más evidente intimidad. E inanidad. Cuando no vacuidad.

Desde luego, sólo cabe alabar el empeño de un cineasta que en lo más profundo y lúcido de su vejez se ve con las fuerzas suficientes para explorar hasta sus últimas consecuencias quién es y por qué hace lo que hace. Sin forzar mucho la exégesis, el ensayo que representa 15:17 Tren a París, en su radicalidad, tiene mucho de autobiográfico. Eastwood ensaya un cine tan desnudo de artificio, tan enfermizamente realista que no quiere para sí nada que no sea el más artificial de todos los inventos: la propia realidad. Digamos que el director pretende alcanzar ese punto cero de consciencia en el que ficción y realidad son lo mismo, en el que la narración surge de la más fría presentación de los hechos desnudos. Es Eastwood jugando al nouveau roman.

Pero en puridad todo el párrafo anterior no es más que la explicación de un supuesto catálogo de intenciones. Eastwood, desgraciadamente, nunca llega tan lejos. Ni lo pretende. Toda la película está enfocada a la muy efectiva, eso sí, escena final. Hasta llegar aquí, la cinta navega por un confuso, retórico y algo predecible gazpacho donde todo se mezcla: Dios («Dios no entiende de estadísticas», se escucha), la patria, el destino y el ardor guerrero. El problema es que en vez de optar por prescindir de trama alguna, se echa mano de la autoimagen que los propios jóvenes dejaron por escrito en el libro donde lo contaban todo. Y ahí, como en la propia película, ellos se dibujan tan modestamente gigantes, tan heroicamente prudentes, como imposibles en su más íntima contradicción. En efecto, un héroe que se intuye héroe no lo es, es otra cosa. Al fin y al cabo, el heroísmo consciente anda muy cerca de la estupidez iluminada. Y en esa aporía queda atrapada un filme muy cerca de la torpe propaganda.

En un mundo sin reglas, que diría Paul Schrader, la ausencia de reglas puede ser un rasgo de estilo. La crítica del New York Times sentenció feliz que la «sencillez radical» de la película estaba «teñida de misterio». Pues eso, Eastwood es Eastwood y hace lo que le sale del Magnum.