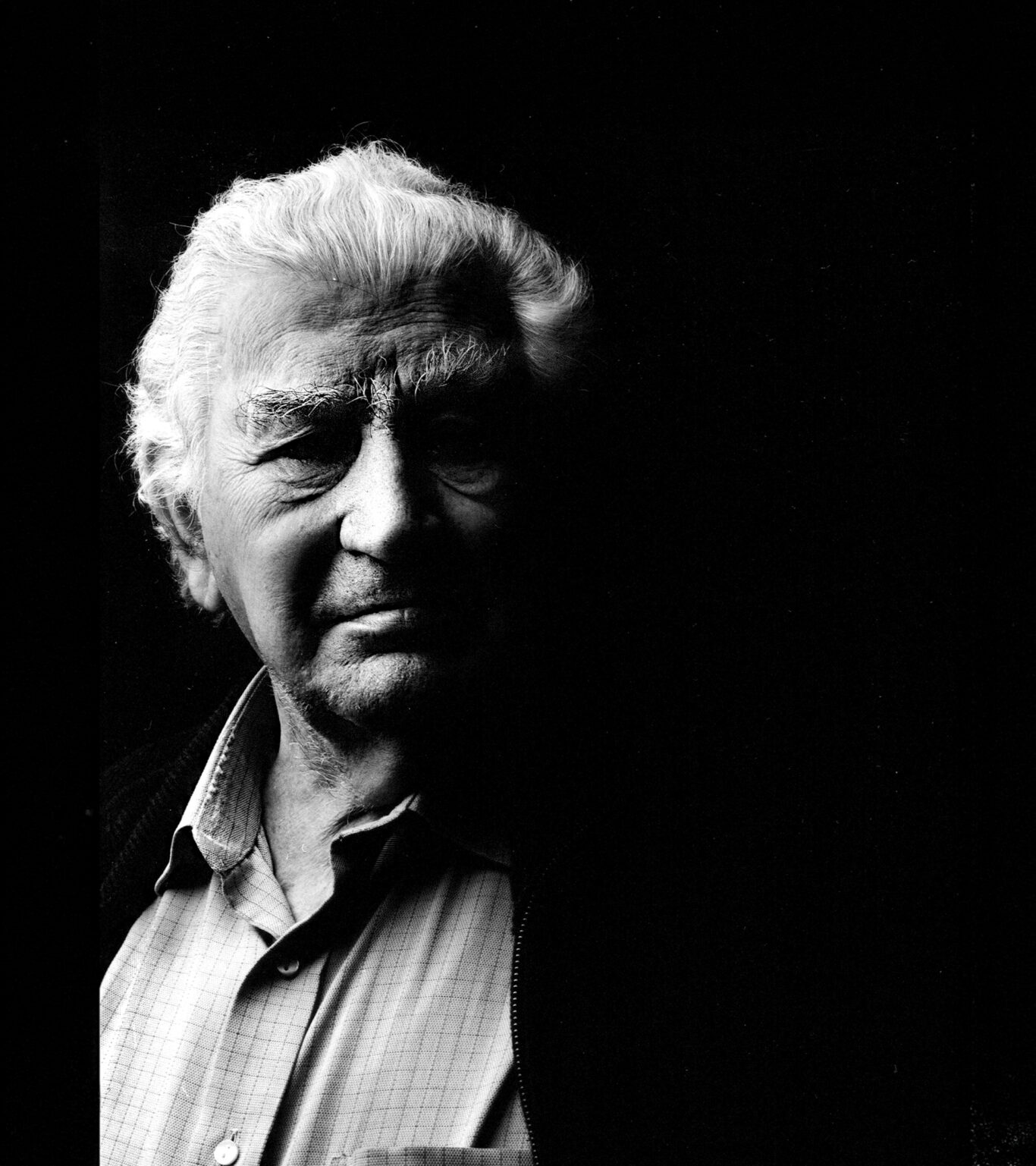

En el jardín de Antonio Gamoneda vuelcan sombra el laurel real y el castaño de Indias. Giner de los Ríos sugirió plantarlos hace ciento y pico años, cuando se levantó la casa al resguardo de la catedral de León. En el piso alto está el poeta. 93 años (94 en unos días). Conservado en un bosque de libros bien dispuestos, con su señal de inventario hecho. Antonio Gamoneda, pálido y sabio, tiene la calidad de un nocturno algo saturado de luna a pesar de que jamás se acuesta tarde. Es de los últimos bucardos de la poesía española. Continúa escribiendo aunque la vista va dejando de acompañarle. Tiene casi preparados dos libros nuevos. Una nueva extensión de sus memorias que titulará Catálogo de olvidos y los poemas de Cancionero de la indiferencia.

Hace tiempo que el poeta, nacido en Oviedo y trasplantado a León en la niñez, hombre de tertulia sin generación, no concedía entrevistas. Mantiene la lucidez. Camina apoyado en un bastón de puño grueso. La memoria marcha en él con sospecha de haber sido aún más formidable. Setenta años en la poesía dan para mucho si se ha sabido hacer. A Gamoneda le debemos algunos libros principales: Blues castellano, Descripción de la mentira, Lápidas, Libro del frío, Arden las pérdidas… Toda su escritura (de 1947 a 2019) está reunida en dos volúmenes preparados por Jordi Doce con estudio certero de Miguel Casado. El título: Esta luz, publicado por Galaxia Gutenberg. En 2006 le concedieron el Premio Cervantes.

Si es por él escribirá hasta el último día. Teme, eso sí, que los ojos gastados le dejen ya sin la posibilidad de leer. Lo teme de verdad. Escuchar a Gamoneda tiene algo de cobijo. Las campanas de la catedral golpean las 12.00. Antonio Gamoneda habla entornando los ojos con un eco de hombre hacia dentro, con una verdad de poeta inmediato y lejano.

- A punto de cumplir 94 años, ¿cómo vive la poesía en usted?

- De momento tengo un problema en la vista que empieza a inquietarme. Leer en papel me cuesta y tengo que ayudarme con unas lupas de luz. En la pantalla del ordenador es distinto porque puedo aumentar el cuerpo de letra, pero en libro… Parece que el inconveniente irá a más y todavía no sé cómo podré escribir. Imagino que, como en otros momentos de mi vida, crearé nuevas posibilidades. O quién sabe si es el momento de soltar cable.

- Borges dictó en la mitad de su vida.

- Claro, claro. Y cuentan que Homero también era ciego, pero tenía la fortuna de que en su tiempo la poesía era una expresión principalmente oral. Lo malo es que no soy Homero. El devenir cultural se ha puesto en mi contra empezando por Gutenberg.

- Pero está escribiendo…

- Tengo una extensión de mis memorias con el título de Catálogo de olvidos. Y también poemas nuevos para un libro con el título de Cancionero de la indiferencia, que viene de unos versos de César Vallejo: «¡Cuídate de la víctima a pesar suyo,/ del verdugo a pesar suyo/ y del indiferente a pesar suyo!«. Escribo, sí, pero no debo y no quiero caer en eso que algunos dicen.

- ¿El qué?

- Lo de escribir por necesidad.

- ¿No es su caso?

- No está probado que lo sea. La poesía es una actividad apasionante en la cual, precisamente porque se trata de una actividad apasionada (así la vivo), la necesidad no es un mandato. A lo largo de mi vida he aprendido bien lo que son las necesidades totales, las que no cabe evitar y es necesario satisfacer para seguir en pie. Por eso dudo que la poesía en mí sea necesidad. Le diré que es consuelo, me realiza y en la noche voy mejor a la cama si he escrito. Con la poesía cerca se vive y se convive mejor.

- Es el más longevo de los poetas españoles en activo.

- José Corredor Matheos es algo mayor que yo, lo que desconozco es si está escribiendo. En cualquier caso, el título de longevidad no vale para nada. Los poetas más viejos tenemos el serio problema de mantener la voluntad y la capacidad de escribir. Mi sistema neuronal y alguna otra circunstancia más propia de la edad me indican que he perdido algunos mecanismos, pero reconociendo eso me opongo a la posibilidad de lo negativo.

- ¿Es más escéptico?

- Los años me han hecho más escéptico, sí, pero también más voluntarioso en la aspiración de superar mi propio escepticismo… y el de los demás.

- Este presente no invita a muchos entusiasmos.

- Recuerda que he vivido la Guerra Civil, la terrible posguerra y la dictadura de Franco entera. Eso me enseñó a mantenerme en la resistencia fuese como fuese. Resistir desde la acción política y poética.

- ¿La poesía tiene poder de cambio?

- Directamente no, está claro. Pero en los años 50, 60 y 70 en España la poesía fue para mí y para tantos un espacio de protección casi materna, y además tenía otro valor distinto al de ahora.

- ¿Cómo?

- En aquellos tiempos de plomo servía para dispensarnos entre unos y otros señales internas, guiños que sí tenían importancia para saber que no estabas solo. Un código de complicidad, que no hay que confundir con ninguna utilidad revolucionaria.

- Se considera un «poeta de provincias». ¿Eso era estar un poco más solo?

- No, solo no. Siempre he sido un poeta de provincias alejado de la sociología literaria y de los centros de poder, pero de otra manera estaba conectado con poetas a los que sabía clandestinos, hombres y mujeres de la resistencia. Eso no liberaba del temor y del sufrimiento, pero al menos existían otros como tú.

- ¿Pertenece a la Generación del 50?

- Nunca me he sentido vinculado, aunque he tenido entre ellos a tres amigos que estimo y respeto: Claudio Rodríguez, José Ángel Valente y José Manuel Caballero Bonald… Pero no puedo ser del 50 porque esa generación no existió.

- Existió al menos en los manuales de literatura.

- Fue un invento de profesores, no tiene ningún sentido. ¿Qué señas de identidad comunes se dan entre algunos de sus participantes? Ya me dirás qué tiene que ver la poesía de Claudio con la de Jaime Gil de Biedma; o la de Ángel González y la de Caballero Bonald. Las generaciones lo son, entre otros aspectos, porque suelen tener un programa común y en los poetas del 50 no existe claramente ese vínculo estético. Gil de Biedma, en un ataque de sinceridad, le dijo a Jesús Fernández Palacios en una entrevista que aquello fue una operación de marketing.

- Así que…

- No tengo generación. Y qué me va a importar, nada. Dentro de 100 años nadie hablará de generaciones. Los que vamos sin generación por la vida caminamos de otro modo. Igual me parece una tontería la división entre géneros (poesía, narrativa, ensayo…), aunque reconozco que ha sido útil académicamente.

- El mundillo de la poesía es hoy más individualista.

- Como en todo. Las circunstancias actuales del mundo no son maravillosas, pero es otro ir pasando. En eso consiste esto: en vivir e ir pasando.

- Y la poesía según usted en este momento…

- La poesía no debe confundirse con ese realismo algo sucio y antipoético que tanto abunda. Prefiero la poesía que funciona como un hecho estético, como una acto de comunicación eficaz, con su carácter de consolación y conversación entre conciencias. Y que no regresemos a ese periodo del que te hablaba, la época en que también era un código clandestino.

- ¿Cómo se enfrenta ahora al poema?

- Hay cambios, claro. La edad provoca cambios. Antes, al escribir, partía de una tensión de significados no siempre explícitos. Ahora, en cambio, escribo con grados de tensión más modestos y en mí hay más fluencia que búsqueda dura de la palabra. Lo que mantengo es el afán de reescritura del poema. No creo mucho, como ya te he dicho, en que escribir sea una necesidad, en el resultado de la primera escritura ni en la inspiración súbita.

- ¿Cómo ha marcado la pobreza su carácter, su identidad, su obra?

- La pobreza es una manera de injusticia y violencia ejercida contra los seres humanos por otros seres humanos. La pobreza no es una falta de clase social o una clase social en sí misma, sino también una manera de convivir y de pensar. Y vuelvo al tema de las generaciones para explicarlo desde mi experiencia. ¿Cómo voy a estar yo en las mismas coordenadas ideológicas que Jaime Gil de Biedma, que era archimillonario? Diré más: no es posible ser de izquierdas, como él pretendía, ejerciendo sexualmente su condición de clase opresora en Filipinas contra algunos muchachos.

- ¿Escribe hoy más liberado?

- Escribo algo más ciego, como te decía… Pero respecto a tu pregunta, siempre he escrito con un alto sentido de libertad. De hecho, cuando la censura señaló uno de mis libros de poemas, Blues castellano, como ateo y marxista e impidió la publicación en la editorial Ciencia Nueva, allá por los años 60, me enfadé con esa circunstancia y, sin deliberación, inicié un proceso de huelga que duró algo más de 15 años. En ese tiempo escribí poco y no publiqué nada. Blues castellano se imprimió por primera vez en 1982. Había pasado mucho tiempo.

- ¿Percibe hoy el trabajo de la censura?

- Ahí continúa. Y es muy subliminal porque ahora se puede censurar y reprimir aparentemente sin violencia apelando a las neuronas. Es una censura mucho más peligrosa. El filósofo José Luis Pardo reflexiona muy bien sobre este asunto en relación con el poder… Y debo decir que no creo haberme traicionado a mí mismo en ese sentido. Habré escrito llanezas o frivolidades, pero censurarme no. Eso tampoco me hace más heroico o sacrificado. Sólo es que soy así.

- De la generación del 50 alguno de sus miembros perteneció a la RAE, ¿lamenta no haber ingresado?

- La Academia me rondó durante un par de años. Primero se acercó Claudio Guillén y después quien fuera director, Víctor García de la Concha. Pero fui claro con ellos, como lo fui con Luis Mateo Díez: no quería ser académico. ¿Y por qué? Pues porque no tengo voluntad académica. Ni soy lingüista ni soy gramático, qué pinto yo ahí. Lo que la RAE necesita son estudioso del idioma y de sus mecanismos. Gente que trabaje de verdad y sepa trabajar.

- ¿A qué le teme?

- No me hace gracia que la perspectiva de la muerte sea necesariamente breve. Pero el temor mayor es a soportar una deriva errónea, algo que se asemeje al sufrimiento. Tengo miedo de lo que puedan padecer quienes vienen detrás de mí: mis hijas, mi nieta, la generación más joven. Tengo miedo al futuro.