Am 21. Januar 2025 endet der russische Krieg gegen die Ukraine. So hat Donald Trump es jedenfalls im Präsidentschaftswahlkampf versprochen: Frieden innerhalb von 24 Stunden nach Amtsantritt. Anders als Joe Biden, dessen Politik zu jahrelangem Krieg geführt habe. Die US-Demokraten hatten im Wahlkampf ihrerseits gewarnt, Trump werde dem angegriffenen Land nicht Frieden bringen, sondern die Kapitulation. Nun hat er als Präsident bald die Chance für beides – aber, soweit man hört, nur einen Plan für Letzteres.

Trump wolle Russland mit folgenden Vorschlägen an den Verhandlungstisch holen, schrieb Anfang November das unter Verweis auf Vertraute des Republikaners: ein Waffenstillstand entlang der derzeitigen Frontlinie, eine demilitarisierte Zone (die europäische Truppen bewachen sollen) und ukrainische Neutralität für mindestens 20 Jahre. Das Angebot für die Ukraine: Weitere Aufrüstung mit US-Waffen, damit das Land sich im Fall eines zweiten Angriffs selbst verteidigen kann.

Bestätigt sind Berichte wie dieser nicht, umsetzbar klingt ein solches Vorhaben ohnehin nicht: Dieselben EU-Staaten, die schon bestimmte Waffenlieferungen als Kriegsbeteiligung werten und sie deswegen lieber sein lassen, sollen zur Sicherung eines brüchigen Waffenstillstands eigene Soldaten entsenden? Wladimir Putin soll einer Aufrüstung der Ukraine tatenlos zusehen? Und was wäre eine Demilitarisierung der Frontlinie – also auch ein Abbau ukrainischer Befestigungen –, wenn nicht eine Einladung an Russland zu weiterem Vormarsch?

Dennoch gab sich Russlands Staatschef interessiert: Trumps Vorschläge verdienten „mindestens Aufmerksamkeit“, sagte er. Für Gespräche sei man ohnehin immer offen gewesen. Und zugleich hält er, wie russische Regierungsbeamte mehrfach betonten, an seinen ursprünglichen Kriegszielen fest. Die sehen vor, dass die Ukraine weitere Gebiete abgibt, und beinhalten anstelle einer Aufrüstung zum Schutz gegen weitere Angriffe eine Demilitarisierung. Und zwar von solchem Ausmaß, dass die Ukraine keine kampffähige Armee mehr hätte.

Trumps Vision weicht von den Kriegszielen beider Parteien ab. Um seine

Pläne durchzusetzen, soll der künftige Präsident den unbestätigten

Berichten zufolge Druckmittel gegen beide Seiten einsetzen wollen. Im Fall der Ukraine wäre das einfach: Ein Ende der US-Unterstützung könnte die Regierung in Kyjiw davon überzeugen, dass ihre Verhandlungsposition künftig nur schlechter wird.

Doch mit welchen Mitteln Trump Putin von dessen Forderungen abbringen will, ist unklar. Sollte Putin sich Kompromissen verweigern, könnte Trump mit drastisch

höheren Militärhilfen für die Ukraine drohen. Mehr als

Spekulation ist das aber nicht. Nur wer denkt, dass es die westlichen Militärhilfen sind, die den Krieg am Laufen halten, und nicht der Eroberungswille Putins, kann sich von Trump schnellen Frieden versprechen. Zumal Trumps erste Personalentscheidungen eher den Eindruck erwecken, dass sein Angebot einseitig an Putin gerichtet sein wird: So soll nicht der Ukraine-Unterstützer Mike Pompeo in das Amt des Außenministers zurückkehren. Stattdessen geht der Posten an Marco Rubio, der im Frühjahr als Senator gegen die Militärhilfen für die Ukraine stimmte.

Für noch mehr Sorge in Kyjiw dürfte die Nominierung von Tulsi Gabbard für die Aufsicht über die US-Geheimdienste sorgen. Zu Kriegsbeginn stützte Gabbard Putins Behauptung, der Westen habe Russland zu dem Einmarsch gezwungen, indem er der Ukraine den Weg in die Nato nicht ausdrücklich verschloss – obwohl es zu Kriegsbeginn ebenso wenig eine Beitrittseinladung gab wie heute. Im russischen Staatsfernsehen wird Gabbard als „unsere Freundin“ und „Genossin“ bezeichnet.

Der konservative Moderator Pete Hegseth, den Trump zum Verteidigungsminister machen will, bezweifelt, dass der Krieg eine Gefahr für Europa über die Ukraine hinaus und damit ein Problem für die USA ist. Der designierte Vizepräsident J. D. Vance sagte schon vor zwei Jahren: „Es ist mir eigentlich egal, was mit der Ukraine passiert.“ Im Wahlkampf änderte er diese Position nicht. Lediglich Michael Waltz, Trumps Wunschkandidat für den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters, forderte in der Vergangenheit härtere Sanktionen gegen Russland und ein Ende der Reichweitenbeschränkung für US-Waffen in ukrainischer Hand.

Wolodymyr Selenskyj demonstriert dennoch Optimismus und schmeichelt Trump öffentlich: „Natürlich wird mit der Politik dieses Teams, das nun das Weiße Haus führen wird, der Krieg früher enden“, sagte er dem ukrainischen Sender Suspilne. Das ist diplomatisch geboten – und womöglich auch aus Enttäuschung geboren. Denn sowohl das gute Verhältnis zu Putin, mit dem Trump sich rühmt und das seine Kritiker ihm anlasten, als auch die Naivität, von der sein angeblicher Friedensplan zeugt, täuschen über eines hinweg: dass sein Vorgänger Joe Biden der Ukraine ebenfalls keinen guten Plan anbot.

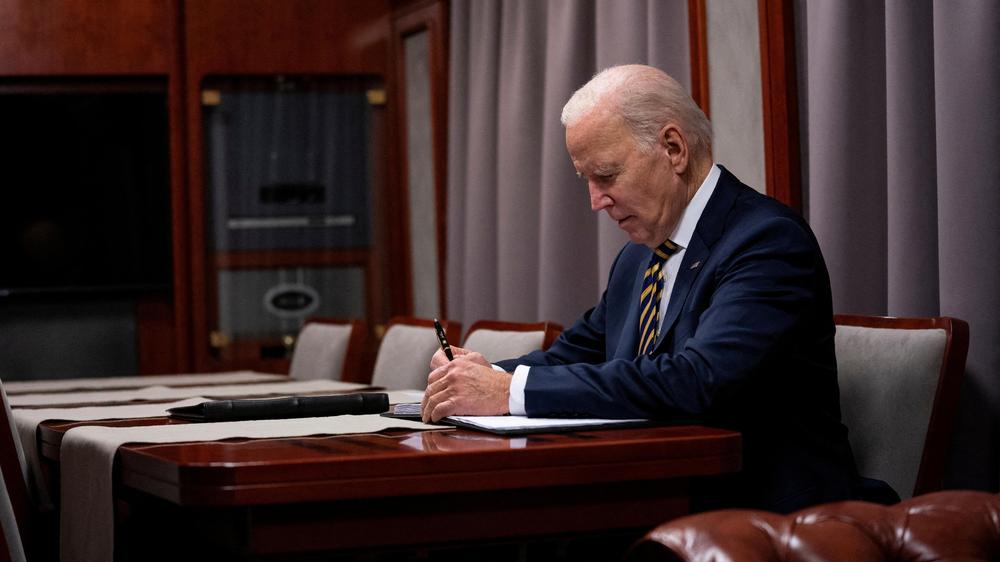

Bidens persönlicher Einsatz für die Ukraine, die milliardenschweren Waffenlieferungen und die Koalition westlicher Staaten, die er zur Unterstützung des Landes geschmiedet hat, haben die Ukraine vor einer Niederlage in den ersten Kriegsmonaten bewahrt. Doch konsequent blieb der scheidende US-Präsident in seiner Politik nicht. Das Lend-Lease-Gesetz für Waffenlieferungen, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg aktiviert, betrachtete er als symbolischen Akt und ließ es ungenutzt. Einer Nato-Beitrittseinladung für die Zeit nach dem Krieg stellte er sich in den Weg. Bei der Vorbereitung auf die ukrainische Offensive 2023 lieferte er ein Drittel des benötigten Materials und ließ seine Generäle dennoch öffentlich behaupten, man habe die Ukraine bestmöglich vorbereitet. Zu diesem Zeitpunkt lieferten die USA ein Prozent ihrer Kampfpanzer und hinderten europäische Verbündete daran, F-16-Jets auch nur zuzusagen.

Die Erlaubnis, US-Waffen gegen russische Ziele im Hinterland einzusetzen, erteilte Biden nicht – bis Russland seine Logistikwege umbaute und seine Kampfjets weit genug zurückzog, dass der Schritt ohnehin nur noch wenig Wirkung haben würde. Als die Republikaner monatelang die Waffenlieferungen einfroren, beließ Biden es bei Appellen, anstatt einen bereits bewilligten milliardenschweren Fonds zu nutzen, über den er selbst verfügen konnte. Ukrainische Drohnenangriffe auf Russlands Ölraffinerien, deren Produktion dadurch binnen weniger Wochen um ein Siebtel schrumpfte, unterstütze Bidens Regierung nicht, sondern verurteilte sie.

Vor allem aber: Seinem erklärten Ziel, der Ukraine eine starke Verhandlungsposition zu ermöglichen, wurde Biden nicht gerecht. Seine Waffenlieferungen hielten die Ukraine am Leben, wiesen aber den

Weg in einen langen Abnutzungskrieg. Zum Siegen zu wenig, zum Verlieren

zu viel. Sollte die bisherige Strategie der US-Regierung darauf aufbauen, dass auch Russlands Reserven spätestens ab 2026 erschöpft sind, dann ignorierte sie, dass die Ukraine – gemessen an ihren Ressourcen – ebenso hohe Verluste einfährt.

Der Deal, den Trump der Ukraine anbieten wird, dürfte kein guter sein.

Klar ist aber auch: Er würde einen anderen schlechten Deal ablösen.

Das Zitat: Plündern in der Kampfzone

Vor allem in den ersten Kriegswochen zeugten zahlreiche Videos davon, wie russische Soldaten in der Ukraine Supermärkte, Kulturgebäude und Wohnungen ausplünderten.

Seit dem ukrainischen Einmarsch in Kursk finden auch auf russischem Gebiet Bodenkämpfe statt, und auch dort kommt es zu Plünderungen. Allerdings gehen sie auch dort von russischen Soldaten aus – wie Roman Starowojt, Russlands Transportminister und bis vor Kurzem Kursks Gouverneur, auf einer Bürgerversammlung bestätigte:

Starowojt beschuldigte die russischen Soldaten nicht wörtlich der Plünderung, sagte aber, dass Postsendungen mit Diebesgut ins Innere Russlands gingen – und nicht in die Ukraine. Fälle von Plünderungen wurden in den vergangenen Wochen etwa in den Städten Korenewo und Gluschkowo bekannt. Beide haben ukrainische Soldaten trotz Eroberungsversuchen nicht betreten.

Die wichtigste Meldung: noch nicht der große Angriff

Fast zweieinhalb Monate lang griff Russland die Ukraine zwar jede Nacht mit Dutzenden Drohnen an, verzichtete jedoch auf einen kombinierten Beschuss aus Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Die lange Beschusspause führte einerseits zu Ängsten, Russland sammle Raketen für einen Großangriff im Winter, um das ukrainische Stromnetz zu einem besonders kritischen Zeitpunkt zu treffen. Andererseits nährte die Pause Spekulationen über eine geheime Abmachung, wonach die Ukraine und Russland von Angriffen auf das jeweilige Stromnetz absehen.

Am Montag schien es, als sei die Beschusspause vorbei. Erstmals seit Monaten hätten acht russische Bomber Marschflugkörper abgefeuert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit und rief landesweiten Luftalarm aus. Erst später wurde klar: Es war ein Übungs- oder Täuschungsmanöver, Marschflugkörper flogen nicht. Am Mittwoch waren es dann sechs Bomber, die tatsächlich Marschflugkörper abfeuerten, allerdings nur zwei. Kyjiws Flugabwehr konnte sie nach ukrainischen Angaben alle abfangen.

Der große Angriff ist somit fürs Erste ausgeblieben, über die weiteren Aussichten herrscht keine Klarheit. Doch je mehr Zeit vergeht, desto mehr Raketen und Marschflugkörper kann Russland sammeln, um die ukrainische Flugabwehr durch einen Großangriff zu überlasten: Die russische Produktion wird auf monatlich 150 Raketen und Marschflugkörper geschätzt.

Waffenlieferungen und Militärhilfen: Flugabwehr und Testraketen

- Nach Angaben von Wolodymyr Selenskyj soll ein sechstes Iris-T-Luftverteidigungssystem aus Deutschland noch in diesem Jahr in der Ukraine eintreffen. Das habe ihm Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Telefonat bestätigt.

- Die Ukraine soll in den kommenden Monaten neuartige Flugabwehrraketen für den Nächstbereich aus Estland erhalten. Sie sollen besonders preiswert herzustellen und daher für den Einsatz gegen Drohnen geeignet sein. Falls die Tests Erfolg haben, sollen die Raketen nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums künftig in der Ukraine produziert werden.

An der Front: Schlacht um Kurachowe und Vorstoß nach Kupjansk

Im Süden der Region Donezk konzentriert sich Russland weiterhin auf die Einnahme der Stadt Kurachowe. Mit Angriffen aus östlicher, nördlicher und südlicher Richtung kommen die russischen Verbände einer Einkreisung der Stadt näher. Den ukrainischen Truppen in einem Gebiet von etwa 200 Quadratkilometern Größe bleibt derzeit ein etwa 15 Kilometer breiter Korridor, um sich in Richtung Westen zurückzuziehen. Anfang November war er noch fast 25 Kilometer breit.

Russische Truppen haben derweil den östlichen Rand von Kurachowe erreicht, wie nicht nur russische Militärblogger, sondern auch die ukrainische Beobachtergruppe DeepState, die dem Militär nahesteht, berichtet. Einen Verlust der Stadt hält die Gruppe für eine Frage der Zeit. Gelingt Russland die Eroberung der Stadt, wären damit zwei Ziele zugleich erfüllt: Die Frontlinie südlich des strategisch wichtigen Pokrowsk wäre aus russischer Sicht zusätzlich stabilisiert, zugleich wären ukrainische Truppen westlich des Gebiets in der Region Saporischschja bedroht. Derzeit wehren sie kleinere russische Angriffe aus südlicher Richtung ab, Angriffe aus dem Osten wären dann aber auch möglich.

An der Front im Nordosten der Ukraine zwischen den Regionen Luhansk und Charkiw sind russische Truppen Berichten zufolge bis nach Kupjansk vorgedrungen. Der Stadt droht schon seit Monaten die Eroberung. Die ukrainischen Angaben über die dortige Lage sind widersprüchlich: Der Generalstab teilte am Donnerstag mit, der russische Vorstoß sei außerhalb der Stadtgrenzen abgewehrt worden und die Stadt unter ukrainischer Kontrolle. Die örtliche Militärverwaltung hingegen sprach von Kämpfen innerhalb des Stadtgebiets, ehe sich die russischen Einheiten zurückgezogen hätten. DeepState und weitere ukrainische Militärblogger stützten die Angaben der örtlichen Verwaltung, wonach russische Einheiten zumindest kurzzeitig das Stadtgebiet erreicht hätten.

Der Ausblick: Demobilisierung im Krieg?

Als die Ukraine im Frühjahr ihr Mobilmachungsgesetz reformierte, sollten ursprünglich auch Regeln zur Demobilisierung von Soldaten geschaffen werden, die bereits lange im Einsatz sind. Auf Forderung des Militärs wurde dieser Teil der Reform jedoch gestrichen, die Entscheidung vertagt.

Nun will das Verteidigungsministerium bis zum 18. Dezember einen Gesetzentwurf vorlegen, der diese Frage klären soll, wie ein Vertreter des Ministeriums der sagte. Die Rede ist jedoch nur von „einigen Kategorien von Soldaten“, denen die Entlassung aus dem Militär erlaubt werden solle. Details sind nicht bekannt.

Orientieren könnte sich der Entwurf womöglich an einer Initiative des Sicherheitsausschusses im Parlament: Dieser hat einen Entwurf gebilligt, wonach Soldaten, deren Halbbrüder oder -schwestern an der Front getötet wurden, ins Zivilleben zurückkehren dürfen. Eine ähnliche Regelung gibt es bereits für Geschwister, Eltern, Kinder und Eheleute – für Halbgeschwister gilt sie bisher nicht.

Bei punktuellen Maßnahmen wie diesen dürfte es zunächst bleiben: Die Ukraine will in wenigen Monaten 160.000 zusätzliche Soldaten mobilisieren. Schon das wäre eine Verdreifachung des Rekrutierungstempos.