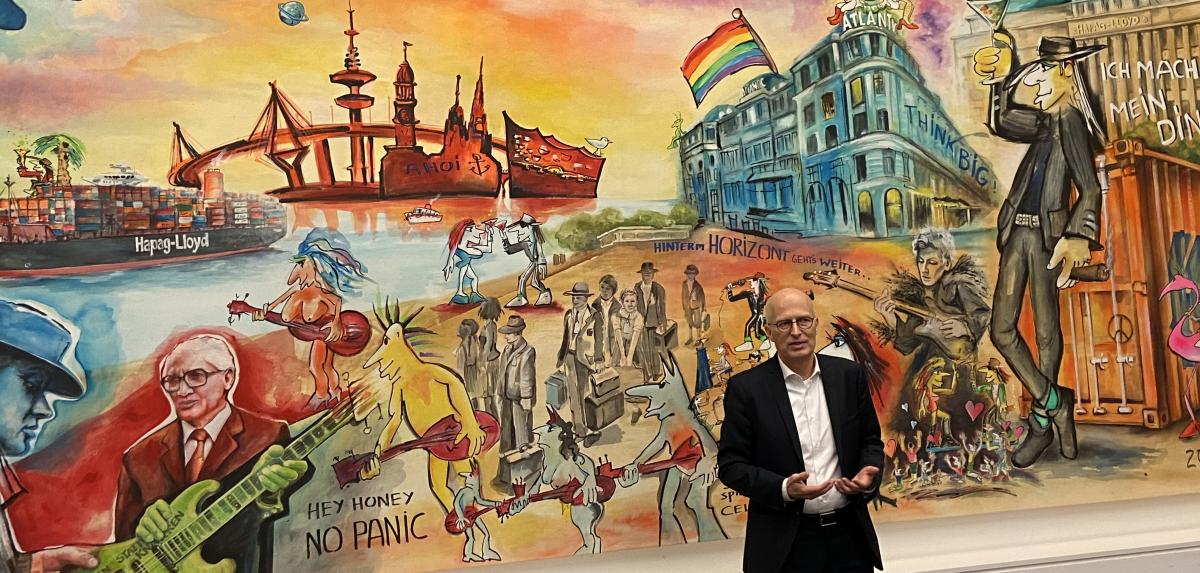

Man könnte das für einen der ersten Termine im Wahlkampf zur Hamburgischen Bürgerschaft halten. Am 2. März 2025 soll gewählt werden. Aber den Eindruck des Wahlkampfes vermittelt Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwochvormittag nicht, als er die Zentrale von Hapag-Lloyd am Ballindamm besucht. Eher schon erweist er einem Unternehmen die Reverenz, das heute wie vor 100 Jahren das Zentrum der Hamburger Schifffahrt ist. „Die ganze Stadt ist stolz auf Hapag-Lloyd“, sagt er nach eineinhalb Stunden zum Abschied.

Zuvor konferiert Tschentscher mit dem Vorstand von Hapag-Lloyd, er informiert sich im Network Operation Center über die globale Steuerung der Flotte und darüber, dass die Schiffe der Reederei Tausende Kilometer Umweg um Südafrika herumfahren müssen, weil die Huthi aus dem Jemen heraus die Handelsschifffahrt im Roten Meer auf dem Weg vom und zum Suezkanal beschießen.

Zum Abschluss seines Besuches trifft Tschentscher junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit denen vertieft er sich so ins Gespräch, dass der Besuch auch gut eine Stunde länger dauern könnte. Frauen und Männer aus vielen Ländern wie Kolumbien, Brasilien, Indien und natürlich auch aus Hamburg berichten dem Bürgermeister von ihrer Arbeit.

Und sie stellen Fragen, vor allem darüber, wie der Hafen, die maritime Wirtschaft und die gesamte Stadt in den kommenden Jahrzehnten zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Energieversorgung kommen sollen. Hapag-Lloyd selbst investiert derzeit mehrere Milliarden Euro in neue Schiffe mit sogenanntem Dual-Fuel-Antrieb – Schiffsdiesel und verflüssigtes Erdgas (LNG) –, die später auf Ökotreibstoffe wie synthetisch hergestelltes Methan und Ammoniak umgestellt werden können.

Tschentscher fragt in die Runde, warum er oder sie für Hapag-Lloyd arbeitet. Und er erklärt geduldig das ambivalente und sehr komplexe Verhältnis zwischen der Reederei und der Stadt. Während der Welt-Finanzmarktkrise drohte Hapag-Lloyd im Jahr 2008 eine feindliche Übernahme durch die Konkurrenz von NOL in Singapur. Die Stadt kaufte gemeinsam mit Unternehmern und privatwirtschaftlichen Investoren – allen voran Klaus-Michael Kühne – Anteile an Deutschlands führender Reederei. Im Jahr 2012 schließlich kaufte das Konsortium „Albert Ballin“, benannt nach dem legendären Hapag-Chef des frühen 20. Jahrhunderts, den vormaligen Eigner TUI endgültig aus der Reederei heraus und sicherte damit deren Bestand mit Sitz am Ballindamm.

Für Hamburg zahlte sich das Investment eines hohen dreistelligen Millionenbetrages vielfach aus. Zunächst musste die Stadt nach dem Börsengang von Hapag-Lloyd Ende 2015 zwar, wegen des rasch fallenden Kurses, ihre Anteile stark abwerten. Spätestens seit der Pandemie aber fließen riesige Summen an Dividenden von Hapag-Lloyd auch an die Hansestadt, die 13,9 Prozent der Anteile an der weltweit fünftgrößten Container-Linienreederei hält. Grund dafür sind die stark gestiegenen Gewinne von Hapag-Lloyd.

Nach den Fusionen mit den Reedereien CSAV und UASC ist der Kreis der Anteilseigner bei Hapag-Lloyd in den vergangenen Jahren weiter gewachsen. Aber auch der verbleibende Anteil reichte Hamburg aus, um allein für das Jahr 2022 rund 1,5 Milliarden Euro Dividende von Hapag-Lloyd zu erhalten. Für 2023 sind es rund 220 Millionen Euro, für 2024 dürfte es ähnlich viel werden.

Deshalb erstaunt es nicht, wenn Tschentscher sagt: „Hamburg hat ein Rieseninteresse an Hapag-Lloyd. Wir wollen unsere Anteile immer behalten. Hapag-Lloyd soll am Ballindamm verankert bleiben.“

Dabei ist das Verhältnis zwischen Hamburg und seiner Lieblingsreederei durchaus nicht frei von Spannungen, denn Hapag-Lloyd tut, was es will – also vor allem das, was für seine Aktionäre sinnvoll ist. Neben der Stadt Hamburg und Kühne sind das vor allem die chilenische Familie Luksic und Investmentfonds aus Saudi-Arabien und aus Katar.

Im Februar startet Hapag-Lloyd die neue Allianz Gemini Cooperation gemeinsam mit Maersk, der weltweit zweitgrößten Linienreederei. Hapag-Lloyd wird dafür etwa zehn Prozent seines bisherigen Ladevolumens von Hamburg zum JadeWeserPort nach Wilhelmshaven verlegen. Dort hält es einen Minderheitsanteil am Containerterminal.

In Nordeuropa wird die Gemini Cooperation vor allem drei Umschlaghäfen mit ihren interkontinentalen Liniendiensten bedienen, neben Wilhelmshaven sind dies Rotterdam und Bremerhaven. Von dort aus geht es in einem neuartigen, sogenannten Hub and Spoke-Konzept mit direkten Zubringerdiensten, den sogenannten Shuttle-Diensten, weiter zu Häfen wie etwa Gdansk (Danzig) in der Ostsee. Hamburg wird damit auch für Hapag-Lloyd immer und mehr zu einer Art Mittelzentrum. Zwar ist Hamburg kein Regionalhafen, aber in der neuen Allianz zählt Deutschlands größter Seehafen eben auch nicht zu den zentralen „Hubs“.

Das Interesse von Hapag-Lloyd und Maersk besteht vor allem darin, weltweit Terminals auszulasten, die ihnen mehrheitlich gehören oder an denen sie beteiligt sind. In Hamburg hält Hapag-Lloyd 24,9 Prozent am HHLA-Terminal Altenwerder. Die weitgehend automatisierte Anlage ist – wegen der Höhenrestriktion durch die Köhlbrandbrücke – heutzutage allerdings nur noch für mittelgroße Containerschiffe nutzbar, wie sie etwa in den Verbindungen mit Nordamerika eingesetzt werden. Für die viel größeren Schiffe in den Liniendiensten zwischen Europa und Asien ist Altenwerder abgeschnitten.

All das allerdings ist für Hamburg zweitrangig, solange Hapag-Lloyd als maritimes Ankerunternehmen der Stadt wächst und leistungsfähig bleibt. Deshalb wünscht Tschentscher zum Abschied seines Besuches der Belegschaft nicht nur frohe Weihnachten im Namen des gesamten Senats, sondern er sagt auch: „Wir bedanken uns für die super-Erträge der vergangenen Jahre und für den Erfolg des Unternehmens.“

Olaf Preuß ist Wirtschaftsreporter von WELT und WELT AM SONNTAG für Hamburg und Norddeutschland. Die maritime Wirtschaft – Schifffahrt, Häfen und Schiffbau – zählt zu seinen Schwerpunktthemen.