Sollten wir an die Shoah nur erinnern,

wenn Jüdinnen versöhnlich sind? An Rassismus nur, wenn die Opfer von

Rassismus ihre Kritik freundlich formulieren? An Femizide, wenn die betroffenen

Frauen sich gut benehmen? Nach dem fünften Jahrestag des Anschlags in

Hanau ist eine Diskussion entbrannt, wie an Gewalt erinnert werden sollte und

wer das eigentlich entscheiden darf. Das ist nicht zuletzt nach dem hinter uns

liegenden Wahlkampf eine wichtige Diskussion, weil auch hier der rhetorische

Bezug auf das „Nie Wieder“ der deutschen Erinnerungskultur zentral war und die

Frage, ob dieses „Nie Wieder“ für alle gilt, und was es eigentlich politisch bedeutet.

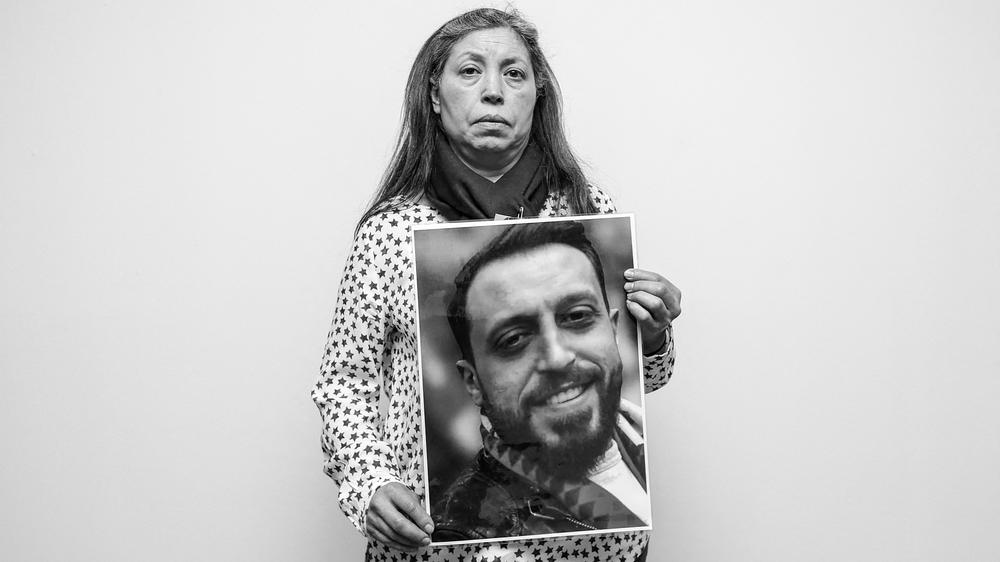

Aber was ist passiert? Am 19. Februar

hielt die Mutter von Sedat Gürbüz – eines der Opfer des Anschlags – eine Rede

und erhob schwere Vorwürfe gegen die Stadt. Ihrer Meinung nach trage diese eine

wesentliche Verantwortung für den Anschlag, sei ihrer Verantwortung der

Aufarbeitung nicht ausreichend nachgekommen und bereichere sich an öffentlichen

Geldern. Zwei Tage nach der Gedenkfeier veröffentlichte die Koalition von CDU,

SPD und FDP des dortigen Stadtparlaments eine Pressemitteilung, in der sie sich

gegen diese „schockierenden Worte“ verwahrte und als Konsequenz ein Ende der

Gedenkveranstaltungen in ihrer bisherigen Form ankündigte. Verschärft wurde

diese Mitteilung dadurch, dass die Verfasser der Mutter eine negative

Einstellung zu Deutschland unterstellten und private Informationen preisgaben, als

sie fragten, warum sie „bei einer derartigen Gefühlslage die deutsche

Staatsbürgerschaft beantrage“.

Auch bei den Hanauer Gedenkfeiern der

vergangenen Jahre war es um die Verantwortung des Staates für das Attentat gegangen

und die Frage, warum eine Aufarbeitung des polizeilichen und behördlichen

Versagens so lange dauerte und bis heute nicht vollständig aufgeklärt ist.

Ein

paar Aspekte dieses staatlichen Versagens zur Erinnerung: In der Nacht vom 19.

auf den 20. Februar 2020 hatte der Polizeinotruf nicht funktioniert. Die Tür

des Notausgangs an einem der Tatorte war aufgrund einer polizeilichen Anordnung

verschlossen. Die Todesnachrichten wurden den Familien in der Nacht des

Anschlags auf herabwürdigende Art und Weise überbracht, manche Angehörigen

zunächst gar nicht informiert. In der Zeit nach dem Anschlag wurden die Opfer

verdächtigt, Rache nehmen zu wollen, während der Vater des Täters immer wieder

Drohungen aussprach, ohne dafür konsequent belangt zu werden. Und die Politik

sagte den Angehörigen erst Unterstützung zu, feilschte dann aber um den Ort des

Gedenkens.

Was sind die verlorenen Kinder Hanaus

wert? Es ist eine Frage, die der Politik, der Polizei, dem hessischen Parlament

und den Bundesregierungen seit dem Attentat immer wieder gestellt wird. Indem

sie diese Frage in den Mittelpunkt der Erinnerung rücken, haben die Angehörigen

im Netzwerk mit anderen Betroffenen rassistischer und antisemitischer Anschläge

auch eine neue Art des Gedenkens entwickelt – weil sie neben einer Aufklärung

der Taten auch echte Konsequenzen fordern.

„Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst“

ist ein Satz von Ferhat Unvar, eines der Opfer von Hanau. Er versinnbildlicht,

wie die Entschlossenheit der Angehörigen, gegen das Vergessen zu kämpfen, zu

einer Bewegung anwuchs, die in diesem Land von vielen marginalisierten Menschen

getragen wird. Unterschiedliche Erinnerungskämpfe wurden auf diese Weise Teil einer

vielfältigen zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung, die heute Teil der

deutschen Erinnerungsarbeit ist, sie bereichert und aktualisiert.

Man könnte meinen,

dass genau das eine lebendige Erinnerungskultur ausmacht: dass sie von der

Zivilgesellschaft getragen wird. Die Angehörigen erschaffen Räume, in denen sie

sich gemeinsam erinnern. An diesen partizipiert die Gesellschaft, indem sie die

Geschichten der Opfer aufgreift. Eine wichtige Pointe dieser Arbeit besteht dabei

in der Mahnung, die politischen und gesellschaftlichen Umstände nicht zu

vergessen, die solche Morde erst möglich gemacht haben.

Eine Erinnerungsarbeit

in diesem Sinne darf also wehtun und wütend sein. Sie muss an politische

Fehler erinnern und Aufklärung einfordern. Und insbesondere, wenn das nicht

geschieht, darf sie auch vorwurfsvoll sein. Und das gilt ausdrücklich auch für

Trauerreden von Betroffenen.

So hätten die Reden am 19. Februar die

verantwortlichen Politikerinnen auch in diesem Jahr berühren und zu Selbstreflexion anregen können. Aber die politischen Vertreterinnen von SPD,

CDU und FDP in Hanau entschieden sich für eine Abwehr der Kritik. Der Titel

ihrer Pressemitteilung lautete entsprechend: „Wer Achtung und Respekt

einfordert, muss auch mit Achtung und Respekt agieren.“ Was hier vordergründig

als eine Frage des richtigen Benehmens gerahmt wird, muss als Versuch

verstanden werden, sich der offenbar zunehmend lästigen Frage nach politischer Verantwortung

zu entledigen. Als wären die Verfasser der Pressemitteilung es langsam leid,

sich weiterhin mit dem Erinnern zu beschäftigen.