Man darf sofort skeptisch sein, wenn ein Kommentar in einem

englischsprachigen Medium ankündigt, den Lesern werde nun gleich eine „“ mitgeteilt. Eine angeblich schwer verdauliche Wahrheit auszusprechen, ist

eine Diskursfigur, die eine fragwürdige, zumindest bereits wertende Behauptung

enthält: Die Öffentlichkeit und damit Medien drückten sich um manche

Gewissheiten herum, weil sie unangenehm für sie seien. Das vermeintliche Tabu,

das mit dem Aussprechen gebrochen werden soll, ist aber oft gar keines. Und die

Position desjenigen, der etwas angeblich Unbequemes artikuliert, wird allein

deshalb nicht objektiver, weil er das angeblich Unbequeme als unbequem

bezeichnet.

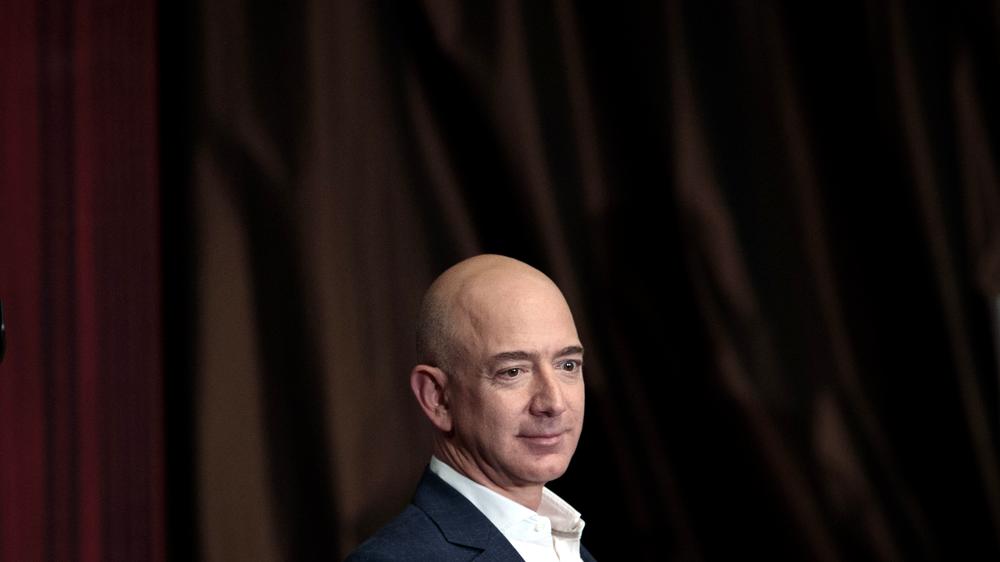

Jeff Bezos ist Milliardär, Gründer des Versandhandels

Amazon, der Weltraumfirma Blue Origin und seit 2013 alleiniger Besitzer der

ehrwürdigen Tageszeitung . Es gibt vermutlich viele Menschen,

die Bezos unterstellen, eigene und eben gewichtige Interessen zu verfolgen,

also keine per se objektive Stimme zu sein. Dass er so betrachtet wird, gibt

Bezos auch gleich in einem Kommentar zu, den er unter dem Titel „“ nun in seiner eigenen Zeitung geschrieben

hat.

Darin begründet Bezos seine Entscheidung, dass die

entgegen früherer Usancen vor der aktuellen

US-Präsidentschaftswahl keine Wahlempfehlung abgeben wird. „Geht es um den

Anschein von Interessenkonflikten, bin ich kein idealer Besitzer der „,

schreibt Bezos. „Jeden Tag trifft sich irgendwo ein Amazon- oder

Blue-Origin-Manager oder jemand von anderen Firmen oder gemeinnützigen

Organisationen, die ich betreibe, mit einem Behördenvertreter.“ An seine

Leserinnen und Leser gewandt führt er fort: „Sie können meinen Reichtum und

meine Geschäftsinteressen als Schutz gegen Einschüchterung betrachten oder als

ein Netz von widerstrebenden Interessen.“ Will sagen: Jeff Bezos wird es als

Unternehmer auf die ein oder andere Weise mit Vertretern der kommenden

Regierung zu tun bekommen, womöglich kann es ihm deshalb nicht ganz egal sein,

ob Kamala Harris oder Donald Trump die

Wahl gewinnt.

Dass Bezos überhaupt in der etwas schreibt,

ist ein seltener und seltsamer Moment. Bezos war bislang peinlich auf den

Anschein bedacht, sich als Besitzer der aus allen

redaktionellen Entscheidungen herauszuhalten. Er hat dort bislang eigentlich

keine Texte publiziert. Nun hat er beides getan. Und offenkundig fühlte sich Bezos gezwungen, den

Verzicht auf eine Wahlempfehlung öffentlich zu begründen (die der Zeitung seit

der Verkündung am vergangenen Freitag angeblich schon 200.000 Abo-Abbestellungen eingehandelt hat, dabei bleibt die doch eine fantastische Zeitung). Die

Entscheidung, keinen politischen Favoriten zu nennen, kann man zunächst einfach so richtig

finden. Die wesentliche Aufgabe von Medien ist es, über die Mächtigen zu

berichten, und nicht, eine Empfehlung auszusprechen, wer der nächste mächtigste

Mensch im Staate sein sollte. Jeff Bezos benutzt für diese Meinung in seinem

Kommentar jedoch weitgehend die falschen Argumente.

Er schreibt etwa, das Wahlergebnis in den USA werde nicht

dadurch beeinflusst, welche Empfehlung vorher eine Zeitung ausgesprochen habe.

Das stimmt vermutlich, ist aber nicht einmal ein Argument. Es ist nur eine

Feststellung, zu der man sich als Medium verhalten kann.

Schwerwiegender und aus Bezos‘ Sicht offenbar schwer verdaulicher für Journalistinnen und Journalisten ist seine Behauptung,

es gebe einen Zusammenhang zwischen der in den USA bislang üblichen

Zeitungspraxis der Wahlempfehlungen und einer in vielen Studien

tatsächlich auch weltweit nachgewiesenen Vertrauenskrise in Medien. Solche, die ihren

Leserinnen und Lesern eine Kandidatin, einen Kandidaten für die Präsidentschaft

ans Herz legen, bestätigen laut Bezos einen Verdacht: Medien seien politisch

voreingenommen. Keine Wahlempfehlungen mehr auszusprechen, räume diesen

Verdacht zwar nicht aus, sei aber eine Voraussetzung dafür, dass Menschen

wieder mehr Vertrauen in Medien fassen würden. „Wir () müssen korrekt berichten, und man muss uns glauben, dass wir korrekt

berichten“, schreibt Bezos. „Leider versagen wir bei der zweiten Bedingung.“

Beide Bedingungen sind nachvollziehbar, die zweite zu erfüllen, nämlich wie man gelesen (oder angeschaut oder angehört wird), liegt jedoch wesentlich beim Leser, Betrachter, bei der Zuhörerin. In der Hinsicht ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Instituts Gallup interessant, die im Text von Bezos verlinkt ist, auf die er aber gar nicht eingeht. Sie belegt nicht nur die Vertrauenskrise der Medien bei den Bürgerinnen und Bürgern der USA, sondern auch etwas anderes: Wie vertrauenswürdig die Befragten Medien finden, hängt wesentlich davon ab, für welche Partei sie Sympathien hegen. Bei Wählern der

Demokraten antworten 54 Prozent, sie hätten ein Grundvertrauen in Medien, bei

Wählern der Republikaner sind es lediglich zwölf Prozent. Man kann das so deuten, dass Anhänger von Donald Trump ihre Meinungen nicht ausreichend in Medien repräsentiert sehen. Nur gibt es in den USA ein überreiches Angebot an Fernsehsendern, Radiosendungen und Podcasts, die nichts anderes als Trumps Gospel singen, und auch die veröffentlicht konservative Meinungen. Viel näher liegt da die Vermutung, dass das Grundmisstrauen gegen jedwede Institution (vielleicht mit Ausnahme des Militärs und der Polizei) bei Republikanern derart verbreitet ist, dass es fast schon egal ist, wie und was Medien veröffentlichen: Es wird an dem tief sitzenden Misstrauen gegen die Institution Presse auf der einen Seite des politischen Spektrums nichts ändern.

Ein paar viel näherliegende Gründe hätte es auch noch gegeben, dass eine Zeitung vielleicht keine Wahlempfehlungen aussprechen sollte. Frühere – etwa auch der für Joe Biden im Jahr 2020 – enthielten ausführliche Charakterbeschreibungen des dann empfohlenen Kandidaten wie seines Widerparts, die man schon in einer üblichen journalistischen Kommentierung fragwürdig finden könnte und schon gar in einem solchen quasi-offiziellen . Beriefe man sich stattdessen etwa bei der aktuellen Wahl auf den Inhalt der Wahlprogramme, käme man bei einem Vergleich der von Trump und Harris zum Ergebnis: Das gerade einmal 16-seitige Programm der Republikaner (PDF) enthält im Gegensatz zum berüchtigten, total ausufernden Regierungsplan „Project 2025“ (von dem sich Trump mittlerweile distanziert) des konservativen Thinktanks Heritage Foundation quasi nichts Konkretes, das man mit dem ausführlichen Harris-Wahlprogramm (PDF) vergleichen könnte. Und was überhaupt könnte eine Wahlempfehlung noch enthalten, was nicht ohnehin in der täglichen Medienberichterstattung über den US-Wahlkampf nicht längst gesagt worden wäre? Zumal eine Wahlempfehlung, und das ist aber eher für Journalistinnen und Journalisten wesentlich, im Namen ganzer Redaktionen ausgesprochen wird: Was, wenn man als Redakteur, als Redakteurin die empfohlene Kandidatin, den empfohlenen Kandidaten für ungeeignet hält?

Zu all diesen „“ hätte man gern mehr von Jeff Bezos gelesen. Nur ist er, und das ist wirklich kein Vorwurf, kein Journalist. Er ist Besitzer einer Zeitung. Und von denen erwartet man zu Recht, dass sie keine redaktionellen Entscheidungen treffen. Dann müssen sie diese übrigens auch gar nicht erst begründen.