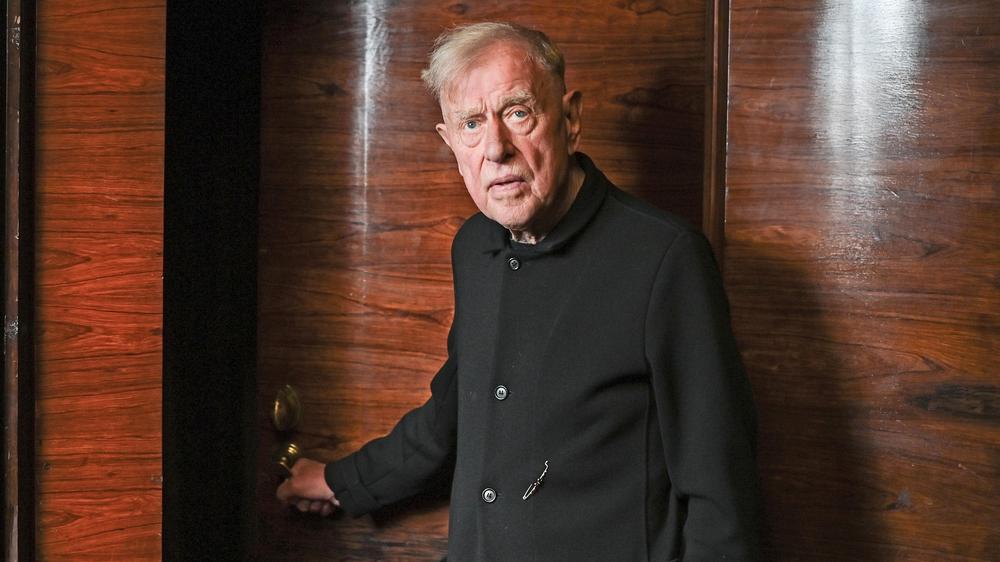

Wenn Menschen ausgelassener Stimmung sind, sagen sie gern: Ich könnte die ganze Welt umarmen. Bei Claus Peymann war die Sache ein wenig

anders. Wenn er guter Laune war, hätte er die ganze Welt ohrfeigen können. Und

er war oft guter Laune. Lag ein Konflikt in der Luft, zog er ihn an sich,

spitzte ihn zu – und badete nicht ohne Genuss die Folgen aus.

Als Intendant in Stuttgart wurde er gewissermaßen zum

Staatsfeind Nummer eins ausgerufen. Er ließ damals zu, dass ans Schwarze Brett

des Theaters ein Spendenaufruf geheftet wurde, der dazu aufforderte, den

Zahnersatz der in Stammheim einsitzenden Gudrun Ensslin zu finanzieren. Er

selbst, sagte Peymann später, habe ebenfalls gespendet, um zu zeigen, dass auch

Terroristen Menschen seien. Woraufhin anonyme Briefschreiben ihn vernichten und

„vergasen“ lassen wollten.

Als Intendant in Bochum schmiss er einen jungen

Schauspieler, einen gewissen Herbert Grönemeyer, wegen Talentlosigkeit aus dem

Ensemble. Eine Tat, die er später zu seinen schlimmsten Fehlern zählte.

Und als er Intendant des Wiener Burgtheaters war, durfte er sich

rühmen, der in konservativen Kreisen am meisten gehasste Mann (der

meistgehasste Piefke sowieso) Österreichs zu sein. Die von ihm inszenierte Uraufführung

von Thomas Bernhards Stück , in dem die ganze Republik als

alpenländisches Nazinest erschien, und mehr noch ein in der ZEIT publiziertes

Interview, in dem Peymann sich selbst als genialen Regieberserker und Wien als

einen Ort des Kadavergehorsams und der grauenhaften Subordination beschrieb,

waren pures Dynamit – herrliche Anlässe nationaler Empörung.

Man könnte noch viele andere Adrenalinanekdoten aufzählen,

bei denen Peymann im Mittelpunkt stand: Invektiven gegen nahezu alle relevanten

Theatermenschen seiner Zeit (Ivan Nagel, Klaus Michael Grüber, Johannes Schaaf,

Friedrich Dürrenmatt, Rolf Hochhuth, Dieter Dorn, Elfriede Jelinek und so weiter),

Attacken gegen zahllose Politiker und Pauschalbreitseiten gegen die

Geistlosigkeit der Gegenwart. Und doch: Der Mann war, alles in allem, hoch beliebt. Mir sagte er einmal: „Es ist mir völlig klar, ich bin eine lächerliche Figur, die

sich jede Blöße gibt – und das Einzige, was mich unangreifbar macht und mich

immer neu bestätigt, ist die Liebe der Zuschauer. Gehen Sie mal mit mir durch

Stuttgart. Gehen Sie mal mit mir durchs dunkle Bochum. Und gehen Sie mal bitte

mit mir durch Wien – oder laufen Sie mit mir eines Morgens zu den Joggern im

Park zu Köpenick. Ich bin beliebt.“

Und das stimmte. Wenn man mit ihm spazieren ging, nickten ihm

wohlwollende, von der Begegnung berührte Bürger zu, entwaffnet und sogar stolz: der berühmte Herr Theaterdirektor, hier in unserer Mitte!

„Reißzahn im Arsch der Mächtigen“, der Spruch verfolgte ihn

Seine letzte Station war Berlin. Das Berliner Ensemble, das

er 18 Jahre lang leitete, von 1999 bis 2017, wollte er, so sagte er bei

Amtsantritt, zum „Reißzahn im Arsch der Mächtigen“ machen, und dieser Spruch

verfolgte ihn lange.

Der Versuch, Kontrolleur der Politik zu sein, sei in Berlin fürchterlich

in die Hose gegangen, sagte Peymann rückblickend. Warum? „Es gab keine Gegner.“

Es habe nur neoliberale Machthaber gegeben, die ein einziges Dogma gekannt hätten:

„den Profit“.

Wenn es schon keine Gegner für ihn gab, fand er dann

wenigstens Partner in der politischen Klasse?

Peymanns Antwort: ernüchternd. „Dieser Austausch“, sagte er,

„ist in Berlin gar nicht denkbar. Die breite Front der Politiker ist kulturell

eher den Banausen zuzurechnen. Die Auseinandersetzung zwischen der Macht und

der Kultur, wie man sie in Paris kennt, findet in Berlin in keiner Weise statt.

Ich habe das am BE auch nicht hinbekommen. Und das ist vielleicht mein

persönliches Scheitern als Berliner Intendant – es hätte so schön sein können!“

Auch die Berliner Theaterpolitik empfand Peymann als „Lachnummer“.

Nichtkenner, Nichtkönner, Nichtwisser bestimmten, so schimpfte er, das

Schicksal der Kultur. Konkret verhöhnte er 2015 den damaligen

Kulturstaatssekretär Tim Renner: „Wenn man Gespräche mit ihm führt, ist man

nach einer halben Stunde am Ende, es wird einem langweilig, der Mann ist ja

leer. Mit dem ist ein Gespräch gar nicht möglich. Man sitzt einem leeren,

netten weißen Hemd gegenüber.“