Immanuel Kant kannte vier Grundfragen der Philosophie: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Keine von ihnen wurde bisher abschließend beantwortet, für die letzte gab es jedoch lange Zeit eine überraschend schlichte Antwort: Der Mensch kann als einziges Wesen Ampeln auf Fotos erkennen. Doch im Zeitalter zunehmend intelligenter Maschinen stimmt das nicht mehr.

Captchas sind , also vollautomatische Tests, um Computer und Menschen zu unterscheiden. Ohne sie würde das Internet von Spam überflutet, die maßgeblich auf Werbung und menschlicher Aufmerksamkeit basierende Finanzierung von Websites würde kollabieren, man könnte die meisten Passwörter durch die repetitive Gewalt maschinellen Durchprobierens aller Möglichkeiten aufbrechen und Internetseiten durch gezielte Bot-Attacken noch einfacher zum Zusammenbruch zwingen. Der Wandel der Captchas illustriert eine Krise des menschlichen Selbstvertrauens – und eine Gefahr für das Internet an sich. Denn soll das Internet ein Ort für Menschen bleiben, braucht es einen Weg, Mensch und Maschine voneinander zu unterscheiden.

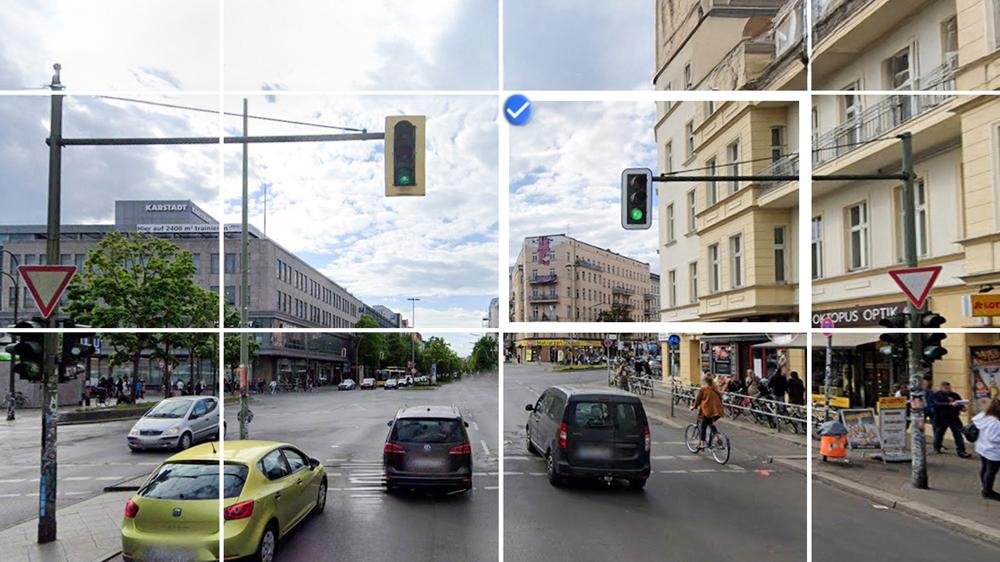

Captchas sind bislang der beliebteste Weg. Auf vielen Webseiten wird man begrüßt von kleinen Klickrätseln, digitalen Türstehern, die Menschen reinlassen und Bots aufhalten sollen: Bitte wählen Sie alle Felder mit Ampeln aus oder mit Autos; bitte klicken Sie hier, wenn Sie kein Roboter sind; bitte schreiben Sie diese gewellten und verschlungenen Buchstaben ab.

Aristoteles, Marx, Heidegger, Silicon Valley

Das ist gewissermaßen eine Entmündigung der Philosophie, die die Beantwortung der Frage „Was ist der Mensch?“ doch stets für sich beanspruchte: von Aristoteles‘ über Marx‘ Gattungswesen bis zu Heideggers Dasein. Doch Computeringenieure schütteln nur mit dem Kopf: Solange ihr euch mit euren verstaubten Wälzern da drüben nicht einigen könnt, machen wir hier einfach mal. Das Problem mit diesem in der Techbranche so populären Macher-Mindset, akademisch auch Solutionismus genannt, ist natürlich, dass es im Gegensatz zur Philosophie nicht nach einer abschließenden Lösung des Problems sucht, sondern erst einmal nur etwas, das funktioniert. Doch so konstruierten vermeintliche Macher die menschliche Hoheit über das Internet auf wackeligem Fundament.

Denn in den späten Neunzigerjahren, als Captchas erstmals konzeptualisiert wurden, konnte man unterkomplexe Bots noch mit einfachen Bildern austricksen. Der israelische Computerwissenschaftler Moni Naor, der 1996 die Idee des Captchas wohl als erster entwickelte, schlug das Erkennen von Nacktheit oder Geschlecht auf Bildern von Menschen vor. Für menschliche Internetnutzer eine einfache Aufgabe, für Bots so kompliziert wie ein Gordischer Knoten.

Auf ähnliche Weise hat der Mensch sich lange von seiner Umwelt abgegrenzt, primär von Tieren. Der Mensch verfügte stets über etwas, das den Tieren fehlte, was das war, passte sich immer wieder neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Überzeugungen an: dass wir intelligent sind, kreativ oder rational, dass wir Sprache besitzen oder uns schlicht ein besonderer göttlicher Funke innewohnt, der uns über die Tierwelt erhebt.