Als der russische Außenminister Sergej Lawrow Anfang März 2023 auf einer internationalen Konferenz im indischen Delhi sprach, wurde das Publikum Zeuge eines seltenen Schauspiels. Nachdem Lawrow seine absurde Propaganda runtergebetet hatte, wonach der Ukrainekrieg Russland aufgezwungen worden sei und der Kreml nun versuche, das Blutvergießen zu beenden, brach im Saal höhnisches Gelächter aus. Dem altgedienten Diplomaten, der bereits im sowjetischen Außenamt gewirkt hatte, entglitten daraufhin zumindest für eine Sekunde die sonst so stoischen Gesichtszüge. Dieser kurze Moment, in dem Lawrow buchstäblich zur Witzfigur wurde, zeigte exemplarisch, welche politische Kraft das Lachen entfalten kann. Mehr als jede argumentative Gegenrede vermochte es, die grotesken Lügen des russischen Außenministers ruckartig als das zu entlarven, was sie sind: lächerlich.

Lawrow mag sich in dieser Situation womöglich an die Zeit vor dem Mauerfall erinnert haben. Schließlich gehörte das Lachen über die Mächtigen – wenn zunächst auch nur im privaten Bereich – schon im staatssozialistischen Ostblock zu den verbreitetsten und wirksamsten Mitteln, um der Dauerpropaganda autoritärer Systeme im Alltag etwas entgegenzusetzen. Mehr noch: Dass die Menschen zwischen Wladiwostok und Schwerin eine Unzahl von Flüsterwitzen austauschten, die sich über die Mangelwirtschaft mokierten, absurde Propagandafloskeln aufs Korn nahmen oder die tattrigen Parteifunktionäre verhöhnten, dürfte wenigstens einen kleinen Teil dazu beigetragen haben, dass der sowjetisch dominierte Ostblock 1989 schließlich implodierte.

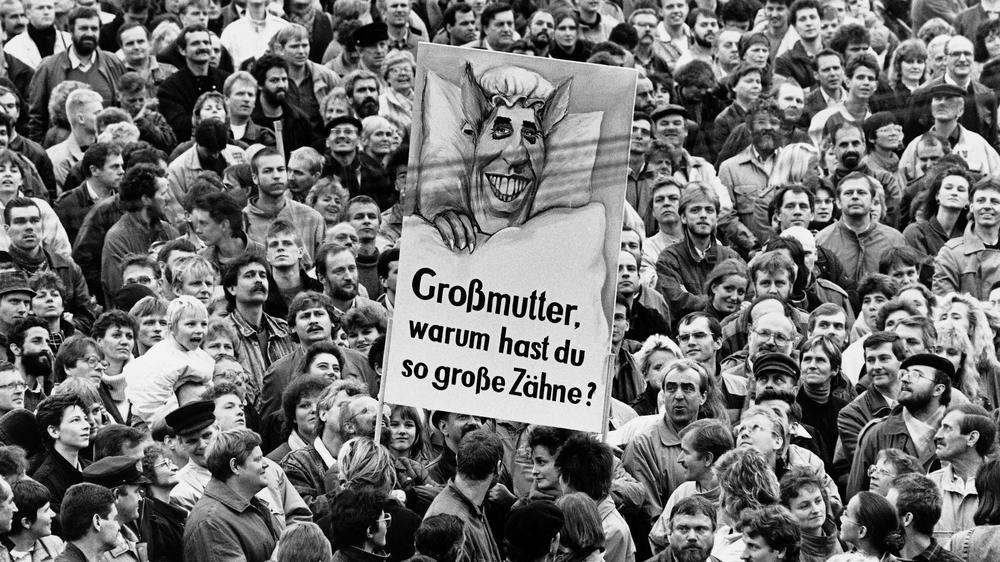

Hatte Karl Marx in der Einleitung seiner Schrift bemerkt: „Die letzte Phase einer weltgeschichtlichen Gestalt ist ihre Komödie“, wurde spätestens in den 1980er-Jahren deutlich, dass der Staatssozialismus auf sein Ende zugeht. Für einen Großteil der Bevölkerungen in der DDR, Ungarn oder der Sowjetunion waren ihre Regierungen nämlich nur noch ein schlechter Witz. Das zeigte sich exemplarisch bei der Großdemonstration am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz, bei der Protestierende ein später ikonisch gewordenes Plakat hochhielten, das eine Karikatur des damaligen Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Egon Krenz, zeigte. In Anspielung an das Rotkäppchen-Märchen war Krenz darauf als Großmutter verkleideter Wolf zu sehen, darunter der Spruch: „Großmutter, warum hast du so große Zähne?“

Eklatante Widersprüche

Doch weshalb entwickelte das Lachen gerade im Ostblock solch eine politische Schlagkraft? Wieso war insbesondere hier der Humor so ein omnipräsentes Mittel gegen die Ohnmacht? Warum gab es speziell über die Planwirtschaft oder den Mauerbau so viele Witze? Das hat zunächst mit der Art und Weise zu tun, wie der Staatssozialismus gesellschaftlich organisiert war. Denn es stimmt zwar: Auch im russischen Zarenreich oder im deutschen Nationalsozialismus kursierten Spöttereien über die Mächtigen, teilweise übernahm man diese Witze später sogar und passte sie an die neuen Verhältnisse an. So wurde beispielsweise der Zweizeiler „Großer Einbruch bei Dr. Goebbels im Jahre 1935. Gestohlen wurde das Wahlergebnis von 1936“ im Jahr 1989 noch in einer Version mit Egon Krenz erzählt.

Dennoch entwickelte sich im Staatssozialismus eine Unmenge an eigenständigen Witzen, die die Umstände des realsozialistischen Alltags ironisierten. In Russland begann dies bereits kurz nach der Oktoberrevolution. Die umstürzlerischen Wirren, in denen Lenin und seine Gefolgsleute die Macht an sich rissen, verarbeitete man etwa in diesem Gag:

Eine alte Bäuerin besucht den Moskauer Zoo und sieht dabei das erste Mal ein Kamel. „Oh mein Gott“, ruft sie erschrocken aus, „guckt euch an, was die Bolschewisten mit dem Pferd gemacht haben!“

Ebenso wurde der einsetzende Terror durch die kommunistische Geheimpolizei in Witzen verarbeitet:

Nach der Oktoberrevolution sendet Gott drei Beobachter nach Russland, St. Lukas, St. Georg und St. Peter. Diese schicken nach ihrer Ankunft Gott je ein Telegramm. „Bin in die Hände der Tscheka gefallen – St. Lukas“;

„Bin in die Hände der Tscheka gefallen – St. Georg“;

„Alles super, mit geht’s gut – Tscheka-Agent Petrow“.

Handelte es sich hierbei noch um die humoristische Verarbeitung der revolutionären Schrecken, lachte man in den folgenden Jahrzehnten über nahezu alle Bereiche des realsozialistischen Alltags. Denn der Staatssozialismus – das unterscheidet ihn etwa vom Zarismus – hatte einen totalitären Anspruch, kolonisierte somit nicht nur das politische Leben durch die Einparteienherrschaft, sondern kontrollierte auch die Medien, die Planwirtschaft, die Bildung oder die Freizeitorganisationen. Ein Witz über die bestehenden Verhältnisse war also zwangsläufig auch ein Witz über den real existierenden Sozialismus. Hinzu kommt, dass sich im Staatssozialismus durch das Hochhalten eines utopischen Marxismus eine spezifische Spannung zwischen Ideologie und Realität ergab. Theoretisch – das ist wiederum der Unterschied zum Faschismus – verfolgte man ein fortschrittliches Projekt, das Gleichberechtigung, Wohlstand und Frieden bringen sollte. Die Realität aus geheimdienstlicher Totalüberwachung, Mangelwirtschaft und Durchmilitarisierung stand dazu in einem derart eklatanten Widerspruch, dass man kaum anders konnte, als über diesen zu lachen.