Wenn man wissen möchte, wie sich die Welt in den letzten Jahrhunderten gewandelt hat, kann man zum Werk des Soziologen Jürgen Habermas greifen. In den Sechzigerjahren analysierte er wortgewaltig den und zeichnete die großen Veränderungen der bürgerlichen Gesellschaft nach. Wer sich jedoch nicht durch mehrere Hundert Seiten Kritischer Theorie kämpfen möchte und eine etwas sinnenfreudigere Einführung bevorzugt, findet im Frisurwandel der Öffentlichkeit ebenfalls reiches Anschauungsmaterial. An der popkulturellen und künstlerischen Repräsentation menschlichen Haares wie auch an der immer raffinierteren Ästhetisierung der evolutionären Fellreste unserer Körper werden die Umbrüche der Geschichte überaus sinnfällig.

So sieht man im Musikvideo zum Song (2018) von The Carters (Beyoncé und Jay-Z), wie eine dunkelhäutige Frau einen dunkelhäutigen Mann frisiert, ausgerechnet im Louvre, vor Leonardo da Vincis Die Botschaft ist klar: Hip-Hop und R’n’B und ihre Milieus dringen in die symbolischen Räume des alten, kolonialistischen Europas vor. Sie konterkarieren die eherne Förmlichkeit höfischer Ästhetiken mit dynamisch-lässigen Ästhetiken aufstrebender Black Communitys. Dass ein Standbild der Frisier-Szene das Cover des Carters-Albums ziert, unterstreicht, wie wichtig es dem Superduo ist, Haare als Symbol des Wandels zu zeigen. Jürgen Habermas trägt hingegen seit Jahrzehnten mit klitzekleinen Ausnahmen dieselbe Frisur – und also lässt sich behaupten, dass der Strukturwandel, was die Gestaltung der öffentlich einsehbaren Areale des Körpers betrifft, spurlos an ihm vorübergegangen ist. Dergestalt verkörpert er überzeugend den heimlichen Konservatismus manch progressiver Intellektueller.

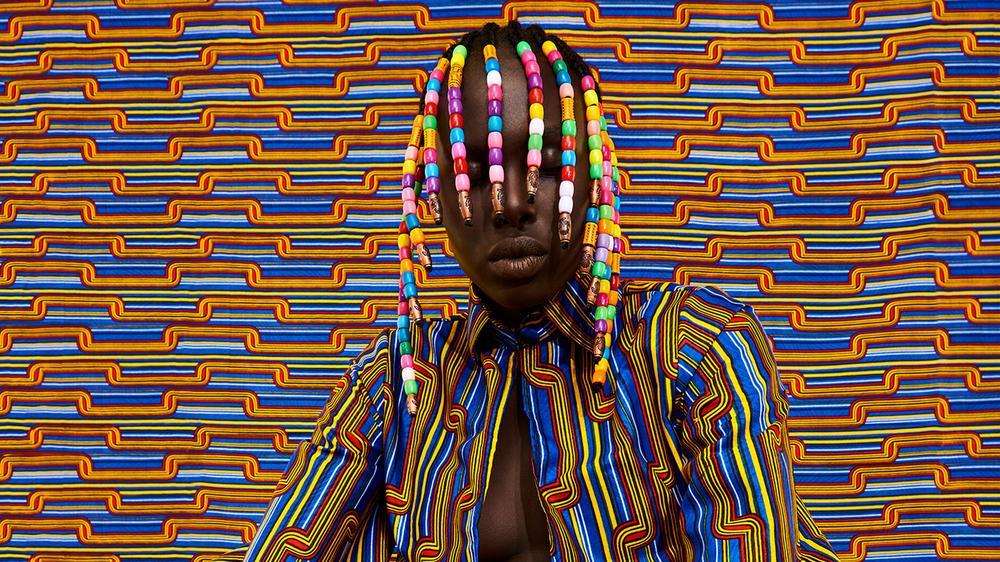

Es wäre indes anmaßend, sich hier auf wenigen Zeilen an einem Überblick zum Thema „Haare in Kunst und Pop“ zu versuchen. Eine Ausstellung wie jetzt in Essen, im Museum Folkwang, kann da weiter ausholen. Vermittels zahlreicher Kunstwerke und Pop-Artefakte von Laura Aguilar über Helmut Newton und Rineke Dijkstra bis zu Sheung Yiu fächert die Themenschau die ästhetische Vielfalt der Haarkultivierung an Wangen, auf Hinterköpfen, zwischen Schenkeln und über Lippen aus diversen Identitätssortimenten auf. Aber für eine kleine These sollte es auch in diesem Text reichen: Das Haar ist für den modernen liberalen Körper, was die Kunst für die moderne liberale Gesellschaft ist.

Während manche Gesellschaften bis heute Teile ihrer Mitglieder in textile Gefängnisse sperren und sowohl für Be- als auch Enthaarung rigide Vorschriften erlassen, steuern die westlichen Gesellschaften seit der Moderne tendenziell auf Frisurfreiheit und geschlechterübergreifende Haarsichtbarkeit zu. Perücke, Hut, Kopftuch weichen dem Haar als öffentlichem Medium ästhetischer Bedeutungsproduktion, Identitätsinszenierung und Statusanzeige. Haar ist so zentral, dass Herren ihre Glatzen schamhaft verbergen oder sich einer Haartransplantation unterziehen. Für viele Frauen bedeutet Kopfhaarverlust Identitätsverlust. Und wie um die Prominenz des Kopfhaares dialektisch zu steigern, wird der übrige Körper gerodet, zunehmend auch der männliche. Glatte Beine und pornografisch blanke Intimzonen scheinen bei gleichzeitiger Normalisierung einst als pervers geltender Sexualpraktiken einen früheren Slogan der Kosmetikmarke Axe zu bestätigen: Je sauberer du bist, desto schmutziger wird’s.

Die Kunst hat einen ähnlichen Weg zurückgelegt. Einst war sie den Blicken des Pöbels entzogen. Am Hofe delektierte man sich unter verlausten Perücken an der Kunst als exklusivem Spektakel. Wer sie mit welchen Mitteln machen durfte, war reglementiert. Mit dem allen Bevölkerungsschichten offenstehenden Salon de Paris wurde professionelle Kunst erst im 18. Jahrhundert zum Medium öffentlicher Meinungsbildung. Seitdem gilt für die früher direkt an ihre honorigen Kunden liefernden statt öffentlich ausstellenden Künstler: Wer seine Kunst nicht der Allgemeinheit aussetzt, geht unter. Und wie ehedem als pervers skandalisierte Intimrasuren zumindest auf den Inseln der liberalen Demokratien längst Alltag in der Spießersauna sind, ist in der Kunst all das, was noch um 1900 für rote Köpfe sorgte, musealisiert und damit sublimiert worden. Wenn etwa die Künstlerin Karla Dickens einen Mixed-Media-Slip mit einem Strapon-artigen Phallus aus Menschenhaar verfertigt nimmt das linksliberale Reflektariat ihr Objekt routiniert zur Kenntnis und diskutiert dessen Konnotationen gelehrig bei einem Gläschen Bio-Chablis.

So wuchern denn Haar und Kunst, durch den Strukturwandel gleichsam zum Exhibitionismus verpflichtet, in eine hybride, den Erwartungsbruch erwartende Öffentlichkeit, wo sie permanent bewertet und kommentiert werden. Was der Kunsthistoriker Oskar Bätschmann die moderne „Ausstellungskunst“ nennt, korreliert mit der Geburt des modernen Ausstellungsmenschen. Wohin dieser auch geht, er ist stets Teil einer öffentlichen Inszenierung, neuerdings verstärkt durch die sozialen Netzwerke und die allgegenwärtigen Kameras. Erst wurde das Private politisch, dann wurde es öffentlich. Die Gegenwartskörper sind Schauspieler auf einer entgrenzten Bühne in einem Spiegelkabinett von Präsentation und Repräsentation.

Früher konnten sich nur die oberen Zehntausend zeit- und ressourcenintensive Kopf- und Körperhaarpflege oder aufwendige Depilationsexperimente leisten, zumal Letztere vor der Erfindung der Sicherheitsrasierklinge nicht ganz ungefährlich waren. Grundsätzlich galt: Je Frisur, desto Adel. Dem Pöbel blieb oft keine andere Wahl als die Verdschungelung der Kopf- und Gesichtshaare. Mittlerweile rasieren-frisieren sich ganz selbstverständlich die demokratischen Massen. Dabei erweitern sie im Takt der Moden den Kunstbegriff en passant im Gym, im Nagelstudio, im Modegeschäft, im Friseursalon. Der Strukturwandel der Städte zeugt davon: Wo immer ein Haushaltswarengeschäft dichtmacht, zieht ein Friseursalon oder Barbershop ein. Wenn in Umbruchszeiten auf etwas nicht verzichtet werden kann, ist es die Ästhetisierung des Haares. Die Welt geht unter. Aber die Frisur hält.