Im Jahr 1989, nur wenige Monate nach dem Erscheinen von , erschien im Iran ein anderes Buch – ein Pamphlet mit dem Titel , verfasst von einem der Kulturberater Ajatollah Chomeinis. Mein Vater besaß ein Exemplar davon – wobei ich stark bezweifle, dass er es jemals gelesen hat.

In den Neunzigerjahren, während meiner Kindheit, wurde das Buch jedoch zum Gegenstand eines familiären Running Gags. Mein Vater hatte die erste Zeile des Titels und den Namen des Autors mit einem weißen Aufkleber überklebt, präsentierte das Buch, das nun nur noch heißen sollte, mit triumphierender Geste seinen Freunden und behauptete, im Besitz einer Originalausgabe des Romans von Salman Rushdie zu sein – und sie gelesen zu haben. Wenn seine Freunde fast flehentlich darum baten, es ausleihen zu dürfen, winkte er ab mit der Ausrede: zu gefährlich. Niemand stellte in unserer abgeschiedenen Kleinstadt, irgendwo hinter den Bergen, die naheliegende Frage, ob es überhaupt auf Persisch gebe.

Die Sehnsucht, jenes Buch zu besitzen, das von Chomeini nicht nur verdammt, sondern dessen Autor, Übersetzer, Verleger und Händler kollektiv zum Tode verurteilt worden waren – dieser Wunsch hatte längst auch die entlegensten Winkel des Landes erreicht.

Der Angriff auf Rushdie im August 2022 hat die Erinnerungen an jene Zeit in mir mit einer Wucht aufgeweckt wie nie zuvor. Nicht die 10.000 Kilometer zwischen jener Bühne in New York, auf der plötzlich Chomeinis Fatwa Wirklichkeit zu werden drohte, und jener kleinen Stadt im Nirgendwo meiner Kindheit, nicht die zwei, drei Jahrzehnte, die zwischen dem familiären Scherz und dem Attentat lagen – nichts davon vermochte das Gefühl von Angst und Wut zu dämpfen. Jener Angst und jener Wut, die mein Vater einst in Ironie gekleidet hatte.

Die Nachricht vom Attentat auf Salman Rushdie verbreitete sich rasant – nicht nur über iranische Medien, sondern auch in den privaten Chatgruppen iranischer Familien und Freundeskreise. Die Schlagzeilen regimenaher Zeitungen ließen keinen Zweifel: Der Hass war ungebrochen. Eine Zeitung aus dem Umfeld des obersten Führers titelte: „Salman Rushdie – vom Zorn Gottes getroffen“, eine andere sprach von einem „unsichtbaren Pfeil Gottes“. Was an dem Messer des damals 24-jährigen Attentäters Hadi Matar unsichtbar gewesen sein soll, blieb ungeklärt. Mit kaum verhüllter Genugtuung schrieb ein der Revolutionsgarde nahestehendes Blatt: „Das Messer an Rushdies Kehle“. Andere staatsnahe Zeitungen wählten geschlossen die gleiche Überschrift und spielten damit auf das Auge an, das Rushdie bei dem Angriff verlor: „Das Auge des Teufels ist erblindet“.

Für viele Iranerinnen und Iraner wurde der Zustand Rushdies zum dominanten Thema in digitalen Gesprächsräumen – in jenen still vibrierenden Chatgruppen, die wie lose gewebte Brücken zwischen den Zeiten und Orten bestehen. Für uns, also die, die in den vergangenen fast fünf Jahrzehnten – seit der Islamischen Revolution von 1979 – ins Exil getrieben worden sind, ist der Albtraum Chomeini nie ganz verblasst. Nicht im Schlaf. Nicht im wachen Bewusstsein. Der Angriff auf Rushdie erinnerte uns und die Welt mit brutaler Deutlichkeit daran: Das Gespenst Chomeini spukt längst nicht nur über dem Iran.

Ein Buch als Pose – und als Risiko

Mitte der Nullerjahre, als das Internet bis in die hintersten iranischen Täler vorgedrungen war, zirkulierten PDF-Dateien der : das englische Original ebenso wie persische Übersetzungen aus dem dänischen oder deutschen Exil. Einige meiner Lehrer – mit denen ich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hatte – erzählten mir, wie sie in den frühen Neunzigern, damals noch Studenten oder Junglehrer, immense Summen gezahlt hatten, um sich heimlich ein Exemplar ins Land schmuggeln zu lassen. Ihre Augen leuchteten, wenn sie flüsterten – ein Codewort für Rushdie und sein Buch. Der , der den Roman in England veröffentlicht hatte, stand für das Verbotene.

In dieser verborgenen Lesekultur, an einem Ort, wo kaum jemand ein einfaches Gespräch auf Englisch führen konnte, fragte sich niemand, wie man Rushdies dichte, allegorische Prosa verstehen solle. Es ging nicht ums Verstehen. Es ging ums Besitzen. Um das Berühren der verbotenen Frucht.

Der Iran ist das Land der verbotenen Bücher. Seit der Einführung des Buchdrucks bestimmen zwei Kräfte darüber, was gelesen werden darf: Staat und Klerus. Unter der Islamischen Republik, die beide Gewalten miteinander verschmolz, dehnte sich der Katalog des Unerlaubten aus. War vor der Revolution von 1979 vor allem die revolutionäre, marxistische Literatur Ziel der Zensur, kamen danach Themen wie Sexualität, Alkohol und vor allem eine alternative Erzählung über den Islam auf die Liste der Tabus.

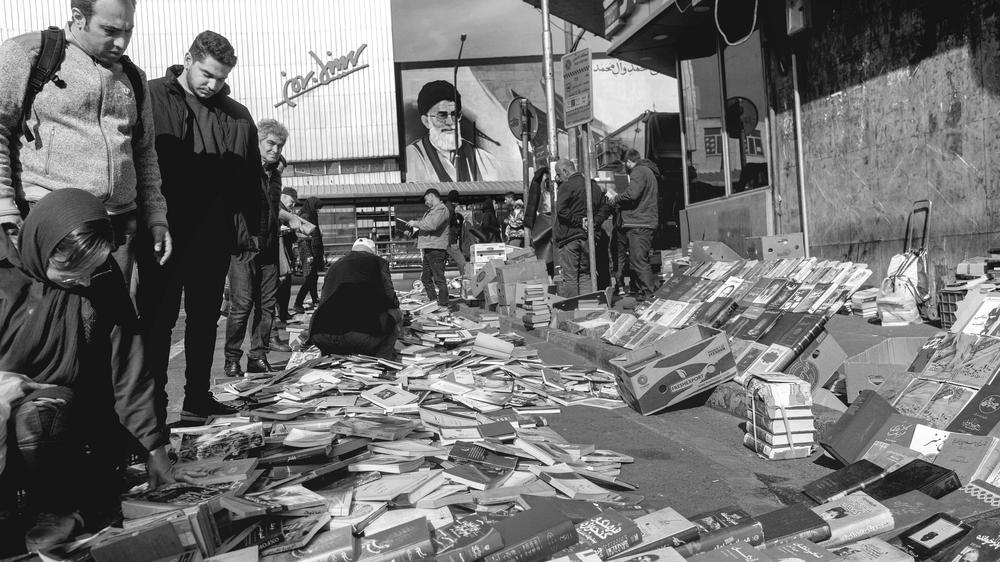

Unter den verbotenen Büchern jedoch nimmt Rushdies Werk eine Sonderstellung ein. Kaum ein anderes Buch wurde so kategorisch verdammt – und zugleich so leidenschaftlich gesucht. In der Teheraner Enghelab-Straße, also Revolutionsstraße, gleich neben der Teheraner Universität, dem symbolischen Herzen der iranischen Kulturszene, ist fast jedes verbotene Buch zu haben. Fast jedes. bleibt verschwunden. Selbst in den digitalen Schattenbibliotheken – auf Webseiten, in Telegram-Kanälen und Instagram-Profilen, die verbotene Literatur zum Download anbieten – ist Rushdies Roman schwer auffindbar. Er steht selten im Vordergrund, wird kaum beworben, oft gar nicht erst gelistet. Als wäre das Buch selbst ein Risiko, das auch im digitalen Zeitalter lieber nicht berührt wird.

Drei Jahrzehnte nach der Fatwa ist es im Iran, in dem nahezu jeder Haushalt als potenziell kriminell gilt – wegen verbotener Musik, heimlich gestreamter Serien, selbst gebranntem Wein oder Satellitenschüsseln auf dem Dach –, noch immer nicht normal, ein Exemplar von Rushdies Roman im Bücherregal zu haben. Für meinen Vater, der keinen Alkohol trinkt und kaum je fernsieht, war die bloße Behauptung, das Buch zu besitzen – wenn auch nur in Form eines getarnten Pamphlets – eine Art intellektuelle Sünde, eine Pose mit Bildungscharakter. Für die echten Intellektuellen aber war die Lage ernster.

Im Gegensatz zu meinem Vater oder meinen Lehrern wussten die literarischen Kreise sehr genau, dass kein theologisches Traktat, keine billige Provokation und keine blasphemische Schmähschrift war. Salman Rushdie war im Iran kein Unbekannter. , sein großer Durchbruch, war in den Achtzigerjahren ins Persische übersetzt und sogar mit dem staatlichen Buchpreis ausgezeichnet worden – von niemand Geringerem als dem späteren Revolutionsführer Ali Chamenei, der den Preis persönlich überreichte. Auch war ein Bestseller. Faraj Sarkohi, ein prominenter Intellektueller und Chefredakteur der damals einflussreichen Kulturzeitschrift , hatte beide Romane in seiner Zeitschrift ausführlich besprochen. Als erschien, ließ er sich ein Exemplar aus dem Ausland besorgen und begann, das Buch gemeinsam mit einem literarisch versierten Freund zu lesen.

Aber er schwieg. Denn selbst ein neutraler literaturkritischer Text über Rushdies Werk wäre in dieser Zeit – inmitten des ideologischen Klimas der Achtziger- und Neunzigerjahre – lebensgefährlich gewesen. Die Fatwa verwandelte Rushdies Buch von einem Roman in ein tödliches Symbol.