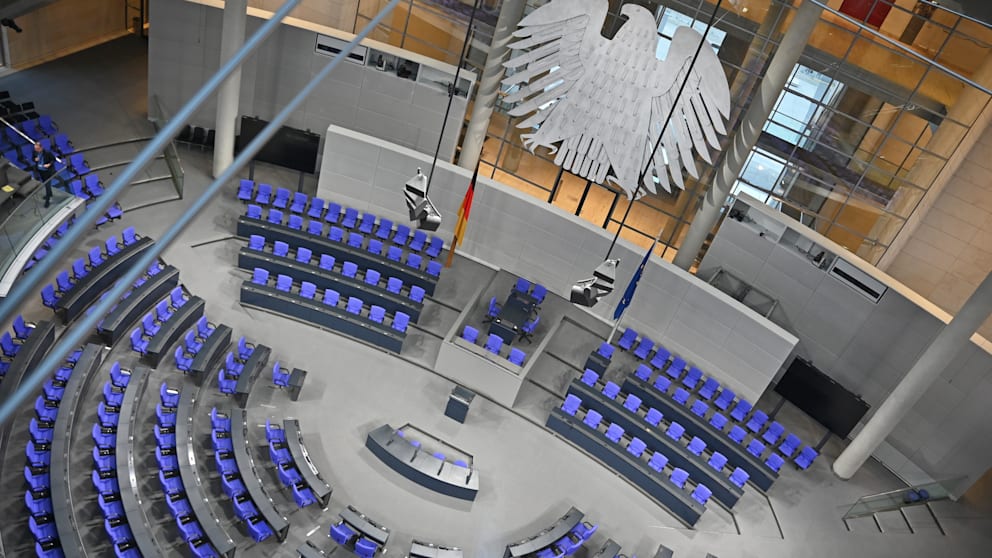

Im Bundestag wird heute – wieder mal – Geschichte geschrieben!

Kanzler Olaf Scholz stellt dem Parlament die Vertrauensfrage mit dem Ziel, sie zu verlieren – also keine ausreichende Unterstützung der Mehrheit im Bundestag zu bekommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll danach das Parlament auflösen, Neuwahlen für den 23. Februar ausrufen.

Soweit der Plan! Doch dafür sind noch einige Schritte erforderlich:

Schritt 1: Scholz muss „verlieren“

Artikel 68 im Grundgesetz sagt: „Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen einundzwanzig Tagen den Bundestag auflösen.“

Heißt: Der Plan geht nur auf, wenn Scholz durchfällt.

Zwar fehlen ihm nach dem Ampel-Aus die Stimmen der FDP, doch Abgeordnete etwa von AfD oder anderen Parteien könnten sich einen „Spaß“ erlauben und den Scholz-Plan unterlaufen, indem sie doch für ihn stimmen. Um das zu verhindern, wollen u.a. die Grünen sich bei (namentlichen) Abstimmung über die Vertrauensfrage enthalten – um den Weg zu Neuwahlen freizuhalten.

Schritt 2: Der Bundespräsident muss innerhalb von drei Wochen das Parlament auflösen

Staatsoberhaupt Steinmeier hat nach der verlorenen Vertrauensfrage die Aufgabe, über die Auflösung des Bundestages nachzudenken.

Aber: Im Grundgesetz steht nur, er kann das Parlament auflösen. Bedeutet: Er kann die Parlamentarier auch schmoren lassen. Folge: Scholz wäre weiter Kanzler, müsste mit wechselnden Mehrheiten regieren – mit einer Minderheitsregierung. Dass Steinmeier dies zulässt, gilt aber als unwahrscheinlich.

Steinmeier hat laut Grundgesetz drei Wochen Zeit, das Parlament aufzulösen und damit Neuwahlen anzustoßen.

Die müssen – ebenfalls laut Grundgesetz – binnen sechzig Tagen nach Auflösung des Bundestages stattfinden. Steinmeiers 21-Tage-Frist endet nach der heutigen Vertrauensfrage am 6. Januar. Löst er erst am letzten Tag der Frist die Auflösung aus, wäre bis 7. März Zeit, den Bundestag neu zu wählen. Der geplante Stichtag 23. Februar wäre damit aber ebenfalls möglich.

Übrigens: Sowohl Bundestag als auch der Kanzler sind bis auf Weiteres im Amt – das Parlament bis zum Zusammentreten eines Folge-Bundestages. Der Kanzler bleibt geschäftsführend im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist.

Vertrauensfrage: 5 Mal genutzt in der Bundestags-Geschichte

► Erstmals wird die Vertrauensfrage 1972 von SPD-Kanzler Willy Brandt gestellt – mit der Absicht, sie zu verlieren und Neuwahlen auszulösen. Bei der anschließenden Bundestagswahl erhält die SPD 45,8 Prozent – Rekord bis heute!

► 1982 nutzt SPD-Kanzler Helmut Schmidt die Vertrauensfrage, um seine Verteidigungspolitik (Nato-Doppelbeschluss) durchzukämpfen – er gewinnt, wird aber ein halbes Jahr später durch ein Misstrauensvotum von Helmut Kohl (CD) gestürzt.

► Ebenfalls 1982 stellt Schmidt-Nachfolger Kohl die Vertrauensfrage (und verliert), um seine Kanzlerschaft durch Neuwahlen (1983) zu festigen.

► 2001 stellt SPD-Kanzler Gerhard Schröder die Vertrauensfrage, verbunden mit der Beteiligung der Bundeswehr am Anti-Terror-Einsatz in Afghanistan („Enduring Freedom“). Absicht: die Fraktionen der rot-grünen Regierung zu bändigen. Schröder hat damit Erfolg.

► 2005 stellt SPD-Kanzler Schröder (gewarnt durch herbe SPD-Verluste in NRW) erneut die Vertrauensfrage – diesmal um zu verlieren. Das klappt wie geplant. 2005 wird ein neuer Bundestag gewählt. Merkel beerbt Schröder – und regiert mit der SPD weiter.