Das Projekt Staatsmodernisierung nimmt immer größere Dimensionen an. Statt nur Bürokratie zu verringern oder Abläufe digital zu organisieren, geht es nun um nicht weniger als die Rettung der Demokratie. Das jedenfalls ist der Eindruck nach der Vorstellung des Abschlussberichts der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue.

„Wenn die Menschen den Eindruck gewinnen, dass der Staat und seine Institutionen nicht mehr das leisten, was sie versprechen und was man als Bürgerin und Bürger zu Recht von ihnen erwarten darf, geht es um mehr als individuelle Ärgernisse“, sagte Steinmeier. „Dann erodiert politisches Vertrauen in unsere demokratische Ordnung. Und klar ist: Gerade das müssen wir verhindern.“

Um den Vertrauensverlust zu stoppen, hat die Initiative 35 Vorschläge gemacht, die von besseren Gesetzgebungsverfahren über eine andere Personalkultur in der Verwaltung bis hin zur Einrichtung eines „Klimakabinetts“ in der Bundesregierung reichen. „Wir wollten einen Impuls setzen für eine grundlegende Staatsreform. Das ist uns in gewisser Weise auch gelungen“, sagte Andreas Voßkuhle, früherer Präsident des Bundesverfassungsgerichts und einer der vier Initiatoren. Das Land befinde sich in einer strukturellen Krise. „Wenn es zu diesen Reformen nicht kommt, dann wird unsere Demokratie in Deutschland nachhaltig Schaden nehmen.“

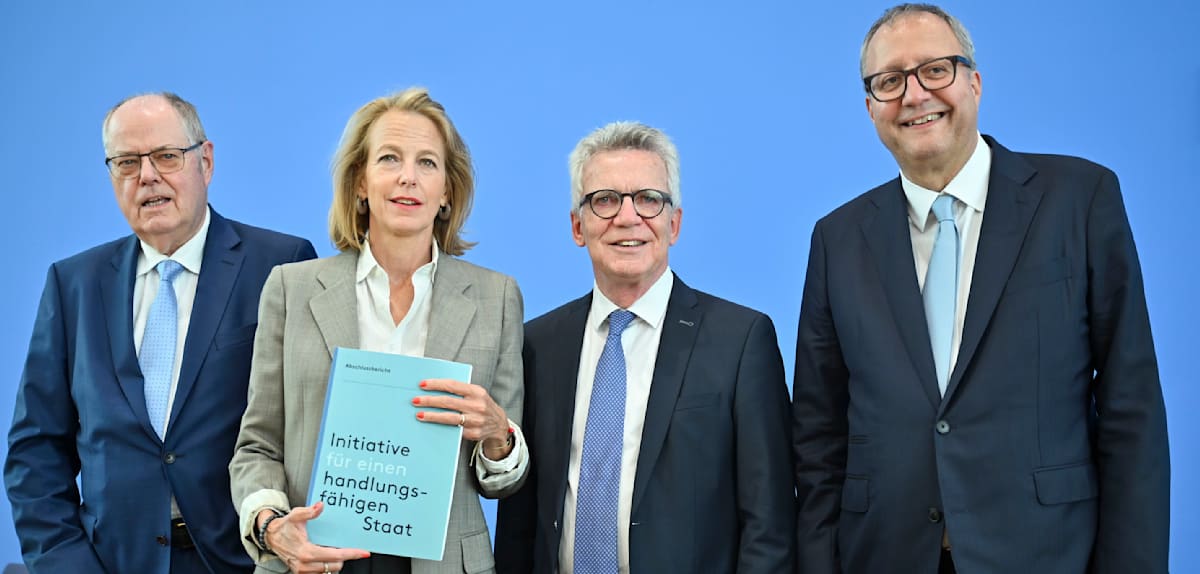

Neben Voßkuhle haben die Medienmanagerin Julia Jäkel, Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück und der frühere Innenminister Lothar de Maizière an dem Bericht geschrieben. Sie hatten sich mit 54 Experten in sieben Arbeitsgruppen beraten. Finanziert wurde die ehrenamtliche Arbeit von vier Stiftungen. Ihre ersten 30 Vorschläge, vorgestellt im März, sind zu einem großen Teil in den Koalitionsvertrag von Union und SPD für die neue Bundesregierung eingeflossen. Nun haben die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit dem Bund ihre Absicht erklärt, die Empfehlungen der Initiative in eine „Modernisierungsagenda“ einfließen zu lassen, die bis Dezember entstehen soll.

Für das grundsätzliche Anliegen der Gruppe gibt es Zustimmung aus allen politischen Richtungen. Wenn es aber um die Umsetzung im Detail geht, dürften sich Widerstände formieren. Beispielsweise vonseiten der Beamten. Man begrüße das überparteiliche Interesse und Engagement für einen leistungsstarken Staat, kommentierte der Vorsitzende des Beamtenbunds, Volker Geyer.

Die Forderung nach einer praxistauglicheren Gesetzgebung oder einer besseren Digitalisierung der Verwaltung könne man nur unterstreichen. Aber: „Der Staat kann nur mit einer aufgabengerechten Personalausstattung erfolgreich sein – und dafür braucht es eine konsequente Aufgabenkritik. Außerdem muss klar sein: Ein Kulturwandel kann nicht von oben verordnet werden. Deshalb müssen die Beschäftigten bei allen Reformen beteiligt werden“, sagte Geyer.

Der Beamtenvertreter widerspricht damit Karsten Wildberger, dem neuen Minister für Digitales und Staatsmodernisierung, der die Veränderungsprozesse durchaus auch „Top Down“ durchziehen will, also von oben angeordnet, wie er in einer Gesprächsrunde in Schloss Bellevue sagte. Es gebe nichts zu beschönigen, sagte Wildberger. „Die Abstimmungsprozesse innerhalb unseres Staates sind viel zu komplex.“ An vielen Stellen fehle der politische Wille und der Mut, den Erkenntnissen auch Taten folgen zu lassen.

Die Defizite des Staates nennt der Bericht deutlich. Von kaum durchschaubaren Vorschriften und Entscheidungswegen und zähen Genehmigungsverfahren ist darin die Rede. „Wenn zugleich die öffentliche Infrastruktur zunehmend marode wird, Brücken zusammenbrechen oder von einem Tag auf den anderen gesperrt werden müssen, öffentliche Bauvorhaben sich in die Länge ziehen und Nerven strapazieren, neue Infrastrukturen für schnelles Internet und Elektromobilität nur unzureichend in die Gänge kommen, Übertragungsnetze und Wasserstofflogistik für die Energiewende fehlen und die Digitalisierung der Behörden stockt, dann gefährdet das nicht nur Wohlstand und Lebensqualität: Solche Erfahrungen nagen am Vertrauen in unseren Staat, seine Institutionen und ihre Repräsentanten. Wo dieses Vertrauen verloren geht, droht auch die Demokratie selbst Schaden zu nehmen“, schreiben die Autoren. Diese Gefahr müsse man abwenden, indem Demokratie und Institutionen verbessert werden.

Social Media regulieren

In Bezug auf dieses Ziel gehen die Initiatoren mit ihren fünf neuen Vorschlägen, die seit dem Zwischenbericht im März dazugekommen sind, ziemlich weit. Einer der Punkte betrifft soziale Medien wie Facebook, X und TikTok. „Dem demokratiegefährdenden Einfluss sozialer Medien ist entgegenzuwirken“, steht als Forderung in dem Bericht. Über „globale Social-Media-Plattformen ohne journalistischen Qualitätsanspruch“ würden Desinformation, Propaganda und Verschwörungserzählungen verbreitet. Mit ihrer dominanten Marktstellung hätten sie „gewaltige politische Macht erworben“.

Deswegen schlagen de Maizière, Jäkel, Steinbrück und Voßkuhle vor, die Haftungsfreistellung sozialer Medien für die von ihnen transportierten Inhalte abzuschaffen, das Presse- und Kartellrecht und Jugendschutzbestimmungen auf sie anzuwenden. Außerdem sollte es eine frühzeitige „Erkennung und Demaskierung von Desinformationskampagnen“ geben, wie zum Beispiel in Frankreich und Schweden. „Dieses Thema gehört an die Spitze der politischen Agenda“, fordern die Initiatoren.

Ob sie mit ihren 35 Punkten durchdringen werden? „Es gibt die Sorge, dass die weltpolitischen Brennpunkte den Bundeskanzler und den Vizekanzler ablenken können von dieser wirklich wichtigen Wirkung nach innen“, sagte Jäkel. Sie und ihre Mitautoren sehen trotzdem gerade eine Chance auf wirkliche Reformen – weil sich in der Politik alle einig sind, zumindest, solange die Diskussion nicht in Details geht.

Das betrifft etwa die Reform des Sozialstaats. Die vier Autoren schlagen vor, alle Sozialleistungen in einem Bundesministerium zu bündeln, die Anspruchsberechtigung zu vereinheitlichen und alle Regelleistungen über eine digitale Plattform bereitzustellen. Zudem soll es nur noch drei Bedarfsgruppen geben: Kinder/ Jugendliche, Erwachsene und Haushalte. Gegenüber fünf zuständigen Ministerien und 170 steuerfinanzierten Sozialleistungen wäre das eine deutliche Vereinfachung – aber noch keine grundlegende Reform.

„Die Frage der Sozialstaatsreform ist einer der ganz großen Elefanten im politischen Raum“, sagte Steinbrück. Das könne man ablesen am Druck auf die Sozialversicherungsabgaben und den dramatisch wachsenden Bundeszuschüssen an die Rentenversicherung. „Das werden in diesem Jahr 134 Milliarden Euro sein“, sagte der Ex-Finanzminister. Dieses Geld müsse irgendwann zurückgezahlt werden. „Aber dazu werden wir gar nicht in der Lage sein.“ Wie sich dieses Problem lösen lässt – darüber soll eine neue Kommission beraten. Diesmal im Auftrag der Bundesregierung.

Daniel Zwick ist Wirtschaftsredakteur in Berlin und berichtet für WELT über Wirtschafts- und Energiepolitik, Digitalisierung und Staatsmodernisierung.