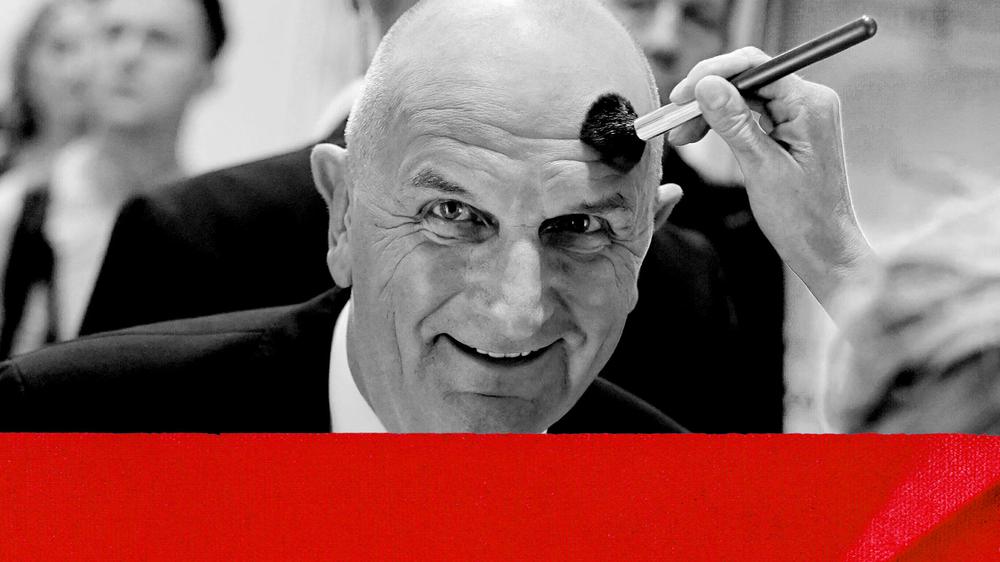

Dietmar Woidke hatte alles, wirklich alles in die Waagschale geworfen. Nicht nur tourte er die letzten Wahlkampfwochen unablässig durch Brandenburg und besuchte dabei allein über zwanzig sogenannte Strohballenfeste, sondern der sonst eher uneitle und maulfaule Ministerpräsident setzte auf eine Form der politischen Personalisierung, die US-amerikanische Ausmaße annahm: Die SPD-Plakate zierten vor allem ihn, teilweise sogar ohne Hinweis auf seine Partei, zusammen mit seiner Frau gab er der ein Doppelinterview und schließlich erschien in der Auflage von 1,2 Millionen Stück das eigens auf ihn zugeschnittene Magazin , in dem man unter anderem Jugendfotos des Ministerpräsidenten bestaunen und erfahren konnte, dass er immer „Würstchen, Äpfel und Joghurt“ im Kühlschrank habe.

Und laut ARD-Hochrechnung ist diese Strategie auch tatsächlich aufgegangen. Die Sozialdemokraten gewinnen demnach deutlich dazu und werden mit 30,7 Prozent der abgegebenen Stimmen stärkste Kraft. Woidke, der die Wahl schließlich auch zu einem Plebiszit über seine Person gemacht hatte, würde so weiterhin Ministerpräsident bleiben. Die AfD gewinnt zwar sogar noch mehr dazu, kommt laut ARD-Prognose mit 29,6 Prozent aber nur auf den zweiten Platz. Es folgen das BSW mit 13,1 Prozent und die CDU mit 12,1 Prozent, während die Grünen bei derzeit 4,6 Prozent noch um den Wiedereinzug in den Potsdamer Landtag bangen müssen. Die Linke sowie die FDP liegen hingegen deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Nun sind brandenburgischen Wahlergebnisse zwar einerseits sehr spezifisch. Im Unterschied zu Thüringen oder Sachsen schneidet die CDU etwa ungewöhnlich schwach ab, die Sozialdemokraten hingegen relativ stark. Andererseits macht auch diese Landtagswahl deutlich, dass sich im Osten der Republik einige politische Eigenheiten strukturell verhärten. Sowohl in Thüringen, Sachsen als auch Brandenburg bewegt sich die AfD um die 30-Prozent-Marke, geht es für die Grünen maximal um den Einzug ins Parlament, schneidet das BSW vergleichsweise stark ab, verschwindet die FDP in der Bedeutungslosigkeit. Zudem lief der Wahlkampf in allen drei Bundesländern strategisch und medial als eine Art Duell ab: Michael Kretschmer gegen die AfD in Sachsen, Mario Voigt gegen Björn Höcke in Thüringen, Dietmar Woidke gegen die AfD in Brandenburg. Und schließlich könnte das BSW in allen drei Bundesländern zum Königsmacher werden.

Es sind diese strukturellen Ähnlichkeiten, die eine kontraintuitive Einsicht erlauben: Die politische Kultur Ostdeutschlands unterscheidet sich nicht nur immer noch von der westdeutschen, sondern nähert sich jener der Vereinigten Staaten an.

Um dies zu verdeutlichen, muss man sich jedoch zunächst die Gründe dafür anschauen, warum sich im Osten bestimmte politische Muster zeigen, die zwar nicht fundamental, aber dennoch in deutlicher Tendenz von Westdeutschland abweichen. Diese hat der Soziologe Steffen Mau in seinem unlängst erschienenen Buch klug analysiert.

Demokratie der Lauten

Zum einen schrumpft die Bevölkerung Ostdeutschlands. Verringerte sich bereits zwischen 1947 und 1989 die auf dem Territorium der DDR lebende Bevölkerung um 14 Prozent, während jene der Bundesrepublik im gleichen Zeitraum um 30 Prozent zunahm, setzte sich der Trend nach der Deutschen Einheit fort. Klammert man Berlin aus, ist die Bevölkerung im Osten seitdem von 15 Millionen auf 12,6 Millionen Menschen gesunken. Brandenburg ist dabei zwar insofern ein Sonderfall, als das Bundesland dank des Zuzugs in den Berliner Speckgürtel wieder so viele Einwohner wie 1990 hat, doch zeigt sich auch hier in ländlichen Gegenden das, was in vielen Teilen des Ostens der Fall ist: Überalterung und Männerüberschuss.

Und obwohl schrumpfende Gesellschaften in der Theorie jeden Zuzügler herbeisehnen müssten, stellt sich in der Praxis oft das Gegenteil ein: Es entwickelt sich eine Kultur der Einbunkerung, vor deren Hintergrund Rechtsextreme mit ihren Abschottungsfantasien erfolgreich agieren können. Oder wie Soziologe Mau schreibt: „Die Befürchtung des ‚quantitativen‘ Bedeutungsverlustes und der Majorisierung durch andere stärkt eine Wagenburgmentalität, verringert die Offenheit, die man so gut gebrauchen könnte.“

Zum Zweiten herrscht im Osten der Republik auch ein tendenziell anderes Demokratieverständnis. Das hängt zunächst damit zusammen, dass Parteien oder Gewerkschaften hier wesentlich schwächer verankert sind. Um es am Beispiel Brandenburgs zu verdeutlichen: In dem Bundesland mit rund 2,5 Millionen Einwohnern hat die SPD lediglich circa 5.800 Parteimitglieder. Zum Vergleich: Im Saarland, das nicht einmal eine Million Einwohner zählt, sind es 14.000 SPD-Mitglieder. Das zeigt sich auch auf lokaler Ebene: In Brandenburg ist etwa die Hälfte der Gemeinderäte und Bürgermeister parteilos.

Diese Strukturschwäche der Parteiendemokratie führt in Kombination mit den Erfahrungen der Wendezeit einerseits dazu, dass politische Konflikte oft direkter und akklamatorischer ausgetragen werden. Die Historikerin Christina Morina nennt es in ihrem Buch „Straßendemokratie“, Steffen Mau „Einforderungsdemokratie“ und „eine Demokratie der Lauten“. Es leuchtet daher ein, warum die Hartz-Proteste, Pegida oder Anti-Corona-Demonstrationen ihre Schwerpunkte in Ostdeutschland hatten. Andererseits begünstigt die Schwäche der Parteien auch eine starke Personalisierung des Politischen, wie es sich historisch im präsidentiellen Regierungsstil von Ministerpräsidenten wie Manfred Stolpe, Kurt Biedenkopf und Bernhard Vogel zeigte und zuletzt bei der Wahlkampfinszenierung von Dietmar Woidke oder Michael Kretschmer deutlich wurde.