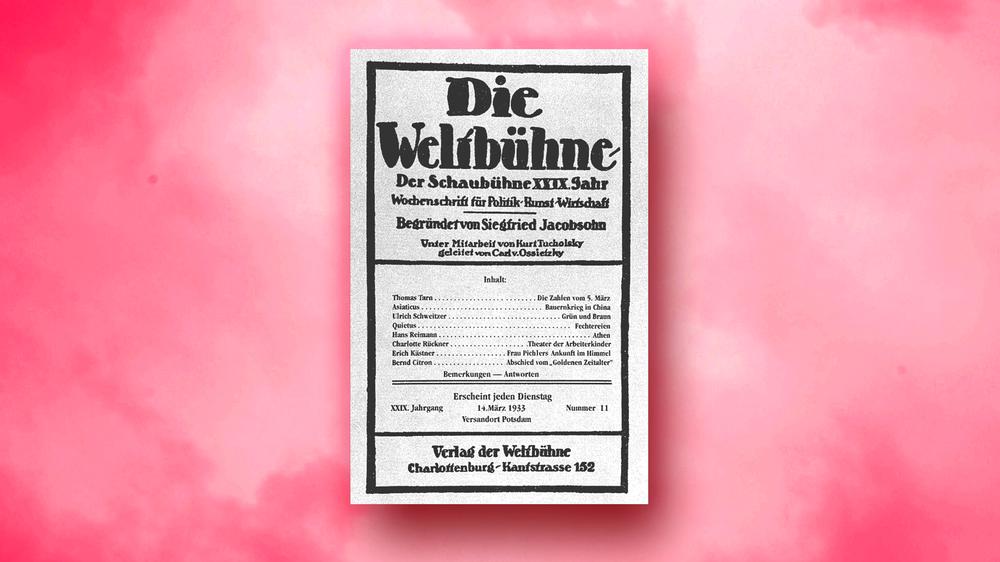

In der vergangenen Woche erschien eine der berühmtesten

deutschen Zeitschriften plötzlich wieder, im altbekannten handlichen Format,

mit der altbekannten roten Farbe auf dem Cover, dem altbekannten Logo und dem

altbekannten Verweis „Gegründet von Siegfried Jacobsohn“: . Im

Jahr 1905 ist sie erstmals herausgekommen, damals noch unter dem ursprünglichen

Titel , 1918 wurde sie umbenannt. Das Wiederauftauchen der

, deren letzter Rest im Jahr 1993 nach eher linientreuen wie publizistisch

unbedeutenden Zeiten in der DDR unterging, hätte allein schon für Schlagzeilen

gereicht.

Denn in der Weimarer Republik war die wohl

wichtigste Zeitschrift des demokratischen Deutschlands, links-anarchisch, aber

auch bürgerlich und stets zum Widerspruch bereit. Kurt Tucholsky und Carl von

Ossietzky waren neben dem bereits 1926 gestorbenen Gründer Siegfried Jacobsohn

ihre bedeutendsten Lenker und Vordenker, die Autorenliste liest sich wie ein

intellektuelles Ehrenverzeichnis, Thomas und Heinrich Mann, Arnold Zweig, Else

Lasker-Schüler, Erich Kästner, Alfred Polgar.

Nur sorgte die erste Ausgabe der neuen jetzt

gleich für ganz andere Schlagzeilen, und das wegen eines Textes der

jüdisch-amerikanischen Bestsellerautorin Deborah Feldman. Der Titel ihres

Textes – „Die Deutsche Lebenslüge“ – verweist auf das Sachbuch (2024) von Philipp Peyman Engel, dem Chefredakteur der

Wochenzeitung . In ihrem Beitrag setzt Feldman Engels

jüdische Biografie in Beziehung mit der des Publizisten Fabian Wolff. Letzterer

hatte sich lange Zeit auch aus – vermeintlich – jüdischer Perspektive zu Themen

geäußert. Dann aber legte Wolff in einem Beitrag bei ZEIT ONLINE im Jahr 2023

offen, dass er gar kein Jude ist. Engel hat daraufhin in einem scharfen Text

unter dem Titel „Der Kostümjude“ in der von zuvor bereits

großen Zweifeln „an Wolffs angeblicher jüdischer Biografie“ geschrieben. Zu

viel habe „konstruiert, nicht plausibel“ gewirkt.

Feldman behauptet in ihrem -Text nun, sie sei von

einem „Familienmitglied Engels“ kontaktiert worden, dieses habe ihr mitgeteilt,

„Philipps Kernfamilie sei innerhalb der Verwandtschaft immer als Angehörige der

Bahai-Gemeinde wahrgenommen worden“. Engels Familie stammt aus dem heutigen

Iran, dort wurde der Bahaismus im 19. Jahrhundert gegründet, und manche Juden

sind dieser Religion beigetreten, um der Verfolgung durch die

Regierung zu entgehen, was Feldman gar nicht bestreitet. Sie beharrt in ihrem

Text sogar darauf, dass „Philipps Judentum“ nicht „Gegenstand dieses Artikels“

sei. Doch lässt er sich so lesen und wurde auch so gelesen. Der Zentralrat der

Juden, der die herausgibt, reagierte umgehend und schrieb

in einer Pressemitteilung, Feldman ziehe Engels „jüdische Identität in Zweifel“

und erkannte darin eine „Kampagne“. (Feldman wollte sich auf Anfrage der ZEIT

nicht äußern.)

Und dies geschah nun ausgerechnet in einem Magazin, dessen

Gründer Siegfried Jacobsohn selbst Jude war. Dessen

Enkel Nicholas Jacobsohn meldet sich aus den USA nun zu

Wort. Es sei „schändlich“, sagt er gegenüber der ZEIT, dass Feldman als Plattform für einen Angriff auf Engel nutze. Doch Jacobsohn, der

58 Jahre alt ist und als Wertpapierhändler in der Nähe von Boston lebt, wehrt

sich mehr noch als gegen Feldmans Artikel – von dem er sagt, er habe ihn nicht

gelesen – gegen das Neuerscheinen der an sich.

Hier nun stellen sich einerseits juristische, andererseits

moralische Fragen, und die wichtigsten lauten: Wer darf, wer sollte fortführen, so man sich eine Wiederaufnahme dieses historisch

gewordenen Magazins wünscht?

Zur Beantwortung dieser Fragen ist ein Exkurs in die

Historie der Zeitschrift sowie ins deutsche Markenrecht nötig. Um eine Marke, wie die der wiederzubeleben, benötigt man ein entsprechendes Recht.

32 Jahre lang, bis zur Neuauflage jetzt, ist unter dem Namen kein

Magazin mehr unter einer entsprechenden Marke erschienen. Damals, also im

Jahr 1993, endete ein Rechtsstreit zwischen Peter Jacobsohn, Sohn des Gründers

Siegfried und Vater von Nicholas, und dem damaligen Rechteinhaber Bernd

Lunkewitz um die Markenrechte der : Anders als zu DDR-Zeiten konnte

Peter Jacobsohn im wiedervereinigten Deutschland Zugriff auf die Marke

reklamieren und damit auf das familiäre Erbe. Ob juristisch zurecht, ist nie

abschließend geklärt worden, Lunkewitz willigte nach einem ersten Prozess (den

Jacobsohn verlor) in einen Vergleich ein und äußerte, dass er sich mit dem Erbe

des Verlagsgründers nicht streiten wolle.

Man konnte das als ein Einsehen verstehen, dass es moralisch

allerbeste Gründe gab und gibt, nicht gegen den expliziten Willen der

Gründerfamilie eine Zeitschrift unter dem alten Namen zu betreiben. Die Nazis

hatten bereits Anfang März 1933 verboten. Carl von Ossietzky war

damals am Tag nach dem Reichstagsbrand verhaftet worden, der noch minderjährige

Peter Jacobsohn musste mit seiner Mutter Edith, die den Weltbühne-Verlag nach

dem Tod ihres Mannes weitergeführt hatte, nach Wien fliehen. Später gelangten

Mutter und Sohn nach Zürich, schließlich nach London. Edith Jacobsohn starb

dort am Silvestertag 1935, auch sie war eine bedeutende Verlegerin, in ihrem

deutschen Kinderbuchverlag Williams & Co. erschien die von Jacobsohn selbst

unter ihrem Mädchennamen Schiffer übersetzte erste deutschsprachige Ausgabe von

. Zudem verlegte Edith Jacobsohn die ersten Kinderbücher von Erich Kästner, etwa und .

Vor ihrem Tod hat Edith Jacobson den Weltbühne-Verlag

verkauft. Ob das rechtmäßig geschah oder ihrem da noch nicht geschäftsfähigen

Sohn Peter qua Erbe eigentlich die Mehrheit der Verlagsanteile zustand, ist

eine offene Frage.

Peter Jacobsohn wurde nach Beginn des Zweiten Weltkriegs in

Großbritannien wegen seiner deutschen Herkunft nach dem sogenannten Defence

Regulation 18B interniert, das geschah auch mit von den Nazis verfolgten Juden und Jüdinnen, nicht gerade ein Ruhmesblatt in der Rechtsgeschichte des

Vereinigten Königsreichs. Jacobsohn war dann einer derjenigen Deutschen, die

1940 auf einem zum Truppentransporter umfunktionierten Kreuzfahrtschiff namens

nach Kanada deportiert werden sollten. Ein deutsches U-Boot

versenkte die dann aber vor der Küste Irlands, Hunderte Menschen

ertranken. Peter Jacobsohn war unter den

Überlebenden. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs emigrierte er in die USA,

Mitglieder der erweiterten Familie wurden im Holocaust ermordet.